家庭菜園で人気の春菊ですが、「間引き」の作業が少し面倒に感じられるのではないでしょうか。また、せっかく出た芽を抜いてしまうのはもったいない、と感じることもあるかもしれません。

実は、春菊栽培の魅力は、その手軽さにもあります。近年注目されているのが、間引きしない栽培方法。この育て方であれば、手間を省きつつ、工夫次第でしっかりと収穫を目指せます。

この記事では、間引きしない栽培が注目される理由から、春菊の生育サイクルと収穫の流れ、具体的な種まき時期、プランターでの水やりの頻度と乾燥対策、そして生育を左右する追肥のタイミングまで、発芽から収穫までの年間スケジュールに沿って詳しく解説。

また、この栽培法で起こりがちな生育不良の対策や、収穫した春菊を無駄なく、さらにおいしくいただくための食べ方レシピもご紹介します。この記事を読めば、あなたも間引きをせずに春菊を上手に育てられるようになります。

本記事の内容

- 間引きをしない春菊栽培の具体的な手順

- 生育を健やかに保つための水やりや追肥の適切な量

- 栽培中によくある失敗(徒長・根腐れなど)とその具体的な対策方法

- 収穫した春菊を新鮮なうちに無駄なく楽しむための活用レシピ

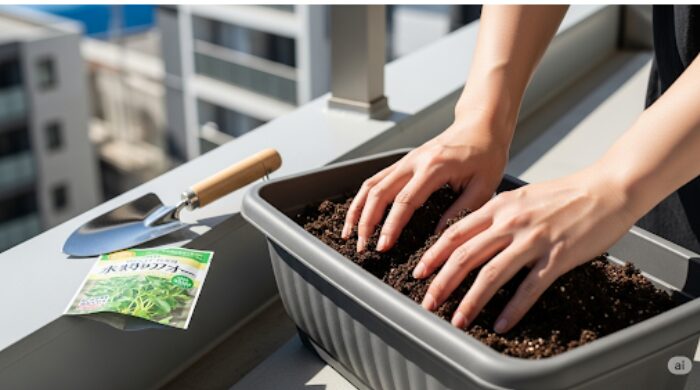

春菊を間引きしない栽培の基本と準備

初心者も安心!春菊栽培の魅力

春菊は、家庭菜園が初めての方にも自信を持っておすすめできる野菜。その最大の理由は、栽培期間が種まきから約2ヶ月と非常に短く、比較的少ない手間で育てられる点にあります。

生育サイクルが早いため、栽培の成果を早く実感でき、家庭菜園の楽しさを存分に味わうことができるでしょう。また、春菊は栄養価の高さでも知られています。

特にβカロテンは、体内でビタミンAに変換される重要な栄養素として、豊富に含まれているとされています。この他にも、ビタミンCやカルシウム、鉄分などのビタミン・ミネラルをバランス良く摂取できると言われています。

独特の爽やかな香りとほろ苦さが特徴で、冬の鍋物には欠かせない存在です。それだけでなく、さっと茹でておひたしや和え物にしたり、新鮮な葉はサラダにしたりと、幅広い料理に活用できるのも大きな魅力。

摘み取り型の品種を選べば、外側の葉から少しずつ収穫することで、長期間にわたって楽しむことも可能。プランターを使えばベランダなどの限られたスペースでも十分に栽培できるため、手軽に緑のある暮らしを始めたい方にぴったりの野菜なんです。

間引きしない栽培が注目される理由

春菊の栽培において「間引きをしない」という方法が注目を集めている背景には、現代のライフスタイルに合った複数の利点があります。最も大きなメリットは、栽培の手間を大幅に削減できること。

通常、野菜栽培では、発芽後に苗が密集しすぎないよう、生育の悪いものや余分なものを取り除く「間引き」という作業が欠かせません。

この作業を省略できるため、特に家庭菜園の初心者や、忙しくてこまめな手入れが難しい方にとって、栽培へのハードルが格段に下がります。

さらに、あえて株を密集させて育てることには、機能的なメリットも存在します。株同士が互いに支え合い、地面が葉で覆われることで、土壌からの水分の蒸発が抑えられます。

これにより、土の急激な乾燥を防ぎ、水やりの管理が少し楽になるという利点があります。ただし、この栽培方法は単なる「放任栽培」とは異なります。

株が過密になりすぎると、日当たりや風通しが悪化し、生育不良や病害虫の発生リスクを高めることに。

そのため、成功させるには、種をまく段階で適切な間隔を意識したり、成長に合わせて収穫を兼ねて株数を調整したりする「管理された密植栽培」という視点を持つことが重要です。

生育サイクルと収穫の流れ

春菊の栽培は、種まきから収穫までおよそ2ヶ月という短い期間で一巡します。この生育サイクルと作業の流れを事前に理解しておくことで、各段階で何をすべきかが明確になり、栽培がスムーズに進みます。

- 種まき: 適切な時期に種をまきます。春菊の種は「好光性種子」と呼ばれ、発芽に光を必要とする性質があります。そのため、種をまいた後に土を厚くかぶせすぎると発芽率が落ちるので注意が必要。

土はごく薄く、種が隠れるか隠れないか程度にかけるのがコツです。 - 発芽: 条件が良ければ、種まきから5日~1週間ほどで可愛らしい双葉が顔を出します。この期間は、土を絶対に乾燥させないよう、こまめな水分管理が最も重要になります。

- 本葉の成長: 双葉の次に、春菊特有のギザギザとした形の本葉が出てきます。本葉が4~5枚に増える頃から、株は目に見えてぐんぐんと成長を始めます。この時期の株の様子が、その後の生育を占うバロメーターにもなります。

- 追肥: 本葉が数枚に増え、生育が本格化するタイミングで最初の追肥を行い、成長に必要な栄養を補給します。

- 収穫: 草丈が20cm~25cm程度に育った頃が、収穫の適期です。収穫方法には、株元から引き抜く「株ごと収穫」と、必要な分だけ外側の葉や脇芽を摘み取って長く楽しむ「摘み取り収穫」があります。

間引きしない栽培では、密集している部分を株ごと収穫することで、残った株の生育環境を改善する「間引き収穫」が非常に有効な手段となります。

この一連の流れを把握し、それぞれの段階で適切なケアを行うことが、美味しい春菊をたくさん収穫するための鍵です。

種まき時期・プランター選び・土作りのポイント

春菊栽培を成功へと導くためには、栽培を始める前の準備段階が極めて重要。特に「種まき時期」「プランター選び」「土作り」の3つの基本をしっかりと押さえることが、その後の生育を大きく左右します。

種まき時期

春菊は冷涼な気候を好むため、年に2回、栽培に適したシーズンがあります。「春まき」と「秋まき」です。それぞれの特徴を理解し、ご自身の環境に合った時期を選びましょう。

| 項目 | 春まき | 秋まき |

| 種まき時期 | 3月中旬~4月中旬 | 9月~10月 |

| 収穫時期 | 5月~6月 | 10月~12月中旬 |

| メリット | 気温の上昇と共にぐんぐん育つ | 病害虫の被害が少なく、味が良くなる |

| 注意点 | 高温になるとトウ立ち(花芽がつく)しやすい | 霜に弱いため、収穫時期が遅れると葉が傷む |

家庭菜園が初めての方には、害虫の活動が少なく、気温が穏やかに下がることで春菊の風味が増す「秋まき」が特におすすめ。

プランター選び

プランターで栽培する場合、深さが15cm以上ある標準的な長方形のプランターを選びましょう。深さがあれば根をしっかり張ることができます。幅60cm程度の一般的なサイズのものであれば、8~10株ほどを無理なく育てることが可能。

素材はプラスチック製が軽くて扱いやすいですが、テラコッタ製は通気性が良いという利点があります。いずれを選ぶにせよ、鉢底に水はけを良くするための穴がしっかりと開いていることを必ず確認してください。

土作り

最も手軽で失敗が少ないのは、市販されている「野菜用培養土」を使用すること。これには、元肥や土壌改良材がバランス良く配合されているため、袋から出してそのまま使えます。

もし自分で土を作る場合は、赤玉土(小粒)6:腐葉土3:バーミキュライト1の割合で混ぜたものをベースにするのが良いでしょう。

春菊は酸性の土壌を嫌う性質があるため、種まきの2週間ほど前に苦土石灰を用土に混ぜ込み、土の酸度を中和(pH6.0~6.5程度に調整)しておくことが非常に重要です。

その後、種まきの1週間前に、化成肥料(N-P-K比率が8-8-8など均等なもの)を元肥として混ぜ込み、土全体をよくなじませておきます。

発芽から本葉までの管理:水やり頻度と乾燥対策

春菊は、その栽培過程全体を通して乾燥に非常に弱い野菜。特に、種が発芽してから本葉がしっかりと育つまでのデリケートな初期段階では、細やかな水分管理が生育の成否を分けると言っても過言ではありません。

発芽までの水やり

種まき後から発芽が始まるまでの約1週間は、土の表面が常に湿っている状態を保つことが絶対条件。この時期に一度でも土をカラカラに乾燥させてしまうと、発芽率が著しく低下したり、全く発芽しなくなったりする原因となります。

水を与える際は、種が流れてしまわないよう、ジョウロの先端にハス口(シャワー状に水が出る部品)を取り付けるか、霧吹きを使って、土の表面をやさしく湿らせるようにしましょう。

発芽後の水やり

無事に発芽した後は、管理方法を少し変えます。「土の表面が乾いたタイミングで、プランターの底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」のが基本。常に土がジメジメと湿っている状態は、根が酸素不足に陥り、根腐れを引き起こす原因となります。

たっぷりと水を与えることで、土の中の古い水を押し出し、新しい酸素を根に供給する効果もあります。特に気温が高い時期は土が乾きやすいため、朝の涼しい時間帯に一度、夕方にも土の状態をチェックして必要であれば再度水やりをするのが理想的。

乾燥対策

日々の水やりと並行して、乾燥を防ぐための積極的な対策も有効です。プランターの土の表面に、腐葉土や敷き藁、バークチップなどを2~3cmの厚さで敷く「マルチング」を行うと、直射日光による水分の蒸発を大幅に抑えることができます。

また、地温の急激な上昇や下降を防ぐ効果も期待でき、根を保護する役割も果たします。発芽するまでの期間は、濡らした新聞紙をプランターの表面にかぶせておくのも、手軽で効果的な乾燥対策です。

株間・間隔の目安(cm)と最適な配置方法

間引きをしない栽培方法を選択する場合、後の生育を健やかに保つためには、種をまく段階で株と株の間に適切な空間(株間)を確保する設計が不可欠。

最初から過度に密集させてしまうと、日照不足や風通しの悪化を招き、結局は生育不良につながります。そのため、将来の株の成長を見越して種をまくことが成功のコツです。

点まき

プランター栽培で間引きをしない場合に、最もおすすめで管理しやすいのが「点まき」という方法。これは、一定の間隔を空けた複数のポイントに、それぞれ数粒ずつ種をまとめてまく手法です。

まず、指や細い棒で深さ1cm程度の浅いくぼみを、10cm~15cmの間隔を空けて作ります。そして、そのくぼみ一つひとつに、3~4粒の種をまきます。こうすることで、発芽した株が自然な間隔を保ちながら小さな株立ちとなって成長し、間引きの手間を根本的に省くことができます。

すじまき

畑や幅の広い大型プランターで、列を作って効率よく育てたい場合には「すじまき」が適しています。細い支柱や板の角などを土の表面に軽く押し当てて、深さ1cmほどの浅い直線的な溝を作ります。

その溝に沿って、種同士がなるべく重ならないように、1cm~2cm間隔でパラパラとまいていきます。種が細かいため難しい作業ですが、焦らずゆっくりと行うのがポイント。

複数の列を作る場合は、列と列の間(条間)を15cm以上確保することで、株が成長してきても風通しと日当たりを十分に保つことができます。

これらの方法を用いることで、間引き作業をせずとも、それぞれの株が健全に育つための物理的なスペースを初期段階で確保しやすくなります。

春菊を間引きしない栽培の管理と対策

生育促進のための追肥とタイミング

春菊は比較的肥料を好む野菜であり、成長段階に合わせて適切なタイミングで栄養を補給する「追肥」を行うことが、葉の色つやを良くし、収穫量を格段に増やすための重要なポイントです。

特に、土の量が限られ、水やりによって養分が流れ出しやすいプランター栽培では、追肥は欠かせない大切な作業となります。

追肥のタイミング

追肥を行うべき主なタイミングは、大きく分けて2回あります。これを逃さないようにしましょう。

- 1回目の追肥: 双葉の後に本葉が4~5枚に増え、株が本格的な成長期に入った頃が、最初の絶好のタイミング。この時期に栄養をしっかりと与えることで、根張りが促進され、その後の生育に弾みがつきます。

- 2回目以降の追肥: 摘み取り収穫を始めた後が、次の重要なタイミングです。葉を収穫することで株はエネルギーを消費するため、定期的な栄養補給が必要になります。

2週間に1回程度のペースを目安に追肥を行うと、次々と新しい脇芽が元気に伸びてきて、長期間にわたって収穫を楽しむことができます。

また、栽培の途中で葉の色が以前より薄い黄色みを帯びてきたと感じた時も、肥料が不足しているサインですので、追肥を行いましょう。

追肥の方法

追肥には、目的に応じて肥料の種類を使い分けるのが効果的です。 即効性を期待するなら「液体肥料」が適しています。規定の倍率に水で正確に薄め、普段の水やりの代わりに与えます。

手軽で持続的な効果を期待するなら「化成肥料」が良いでしょう。株元に肥料が直接触れると「肥料焼け」を起こす可能性があるため、株と株の間の土の上にパラパラとまきます。

まいた後は、軽く土の表面と混ぜ合わせる「中耕」を行うと、肥料の吸収が良くなるだけでなく、土の表面がほぐれて根に酸素を供給する効果も期待できます。

冬~春の管理・発芽~収穫までの年間スケジュール

春菊は、栽培計画を年間で捉えることで、気候の変動に対応し、より長く、そして安定して収穫を楽しむことが可能になります。季節ごとの管理ポイントと、おおよその年間スケジュールを把握し、計画的な家庭菜園を実践しましょう。

年間スケジュール(目安)

| 月 | 作業内容 | ポイント |

| 3月~4月 | 春まきの種まき | 桜の開花が目安。暖かくなり始めるこの時期を逃さないことが重要です。遅れるとすぐに気温が上がり、トウ立ちしやすくなります。 |

| 5月~6月 | 春まき株の収穫 | 梅雨時期に入るため、過湿による病気(べと病など)に注意が必要です。風通しを良くし、トウ立ちの兆候が見えたら早めに収穫を終えます。 |

| 7月~8月 | 栽培休み期間 | 猛暑期は春菊の生育には不向きです。病害虫も多いため、一度栽培を休み、プランターの土を天日干しするなどしてリフレッシュさせましょう。 |

| 9月~10月 | 秋まきの種まき | 気温が下がり始める、栽培の最適期です。台風シーズンと重なるため、強風でプランターが倒れないよう置き場所に注意します。 |

| 10月~12月 | 秋まき株の収穫 | 寒さに当たることで、春菊の葉は柔らかくなり、風味と甘みが増します。最も美味しい時期です。 |

| 1月~2月 | 冬越し・継続収穫 | 霜対策が必須となります。適切な防寒対策を施せば、真冬でも少しずつ収穫を続けることが可能です。 |

冬の管理(霜対策)

秋にまいた春菊は、冬の間も貴重な緑黄色野菜として収穫を続けられます。しかし、春菊は霜に非常に弱く、一度でも強い霜に当たると葉が傷んで枯れてしまいます。そのため、寒さが厳しくなる地域では、積極的な霜対策が不可欠。

手軽な方法としては、夜間だけプランターの上にビニールや不織布をかけること。より本格的に行うなら、弓状の支柱(トンネル支柱)をプランターに数本立て、ビニールで全体を覆う「トンネル栽培」が効果的です。

日中の暖かい時間帯は、内部が高温多湿にならないよう、ビニールの裾を少し開けて換気するのを忘れないようにしましょう。

春の管理(トウ立ち対策)

春にまいた春菊は、日照時間が長くなり、気温が25℃を超える日が続くと、子孫を残すための本能から花芽をつけた茎(花茎)を伸ばす「トウ立ち」という現象を起こします。トウ立ちが始まると、栄養が花や茎に集中するため、葉や茎が硬くなり、食味が著しく落ちてしまいます。

そのため、春まきの場合は、株の中心部が盛り上がってくるなどのトウ立ちの兆候が見え始めたら、それが収穫終了のサインと考え、早めに全て収穫してしまうのが賢明です。

間引かない栽培の課題と生育不良の対策

間引きをしない栽培は手軽で魅力的ですが、株が密集することに起因する特有の課題も生じます。「なんだか元気に育たない」「葉が大きくならない」といった問題に直面した場合は、慌てずに原因を探り、一つひとつ適切に対処していくことが重要です。

生育が悪い・大きくならない時の主な原因と対応法

- 日照不足: 春菊は日光を好む植物。日当たりの悪い場所で育てていると、光を求めて茎だけがひょろひょろと力なく伸びる「徒長(とちょう)」を起こしやすくなります。

また、葉の色が薄くなったり、株全体が軟弱になったりします。プランターを置く場所は、少なくとも午前中の数時間、できれば半日以上は直射日光が当たる場所を選びましょう。 - 養分不足: 特に収穫を繰り返しているプランター栽培では、土の中の栄養が予想以上に早く消耗されます。葉の色が全体的に黄色っぽく薄くなってきたら、それは典型的な肥料不足のサイン。

前述の通り、即効性のある液体肥料や、持続性のある化成肥料で追肥を行い、失われた栄養を迅速に補給してあげてください。 - 水の過不足: 乾燥に弱い一方で、水のやりすぎによる過湿は、根が呼吸できなくなる「根腐れ」を引き起こします。これは生育不良の最も深刻な原因の一つ。

土の表面が乾いていることを指で触って確認してから水やりをする、という基本を徹底することが何よりも大切です。

また、プランターの受け皿に水が溜まったままになっていると、常に根が水に浸かった状態になり根腐れを助長するため、溜まった水はこまめに捨てるようにしましょう。

これらの基本的な栽培環境を見直すことで、多くの生育不良は改善へと向かいます。日々の観察を通じて株の状態をよく見て、変化に早く気づき、早めに対処することが豊かな収穫への近道です。

密集トラブル対策と移植の必要性

間引きしない栽培方法で最も警戒すべきなのが、株が過度に密集することによって引き起こされる様々なトラブル。

株が過密状態になると、内部の風通しが著しく悪化し、病気や害虫の温床となり、生育全体に悪影響を及ぼす可能性があります。

密集による主なトラブル

- 病気の発生: 風が通らず湿度が高い状態が続くと、「べと病」(葉の裏にカビが生え、表面に黄色い斑点が広がる)や「炭そ病」(葉に茶色のくぼんだ斑点ができる)といったカビが原因の病気が発生しやすくなります。

- 徒長(とちょう): 限られた日光を奪い合うように、株同士が競って上へ上へと伸びようとする結果、茎が本来の太さにならず、細く弱々しく育ってしまう現象です。徒長した株は倒れやすく、病気にもかかりやすくなります。

- 害虫の温床: 密集して薄暗くなった株元は、アブラムシやハダニなどの小さな害虫にとって、天敵から身を守る絶好の隠れ家となります。一度発生すると、密集しているため駆除も困難になります。

対策としての「収穫兼間引き」

これらのトラブルを未然に防ぎ、また発生してしまった場合にも有効な最も効果的な対策は、物理的に株数を減らして風通しを良くすること。

間引きをしない前提で栽培を始めても、明らかに混み合っている場所や、生育の悪い株が見られる場合は、その株を根元からハサミで切り取るか、引き抜いて収穫してしまいましょう。

これを「収穫兼間引き」と捉えれば、食材を無駄にすることなく、残された株の生育環境を劇的に改善できます。

特に、他の株に比べて明らかに生育が遅れている株、葉が黄色くなっている株、徒長してひょろひょろしている株などを優先的に取り除くのがおすすめです。

移植は必要?

発芽しなかった箇所が空いているからといって、密集している場所から苗を移植することは可能でしょうか。春菊は比較的丈夫な野菜ですが、根がまっすぐ深く伸びる直根性の性質を持つため、移植の際に主根を傷つけてしまうと、うまく根付かずに枯れてしまうことが多いです。

もし移植を試みる場合は、本葉が2~3枚の若い苗のうちに、根の周りの土をできるだけ崩さないようにスプーンなどで大きく掘り取り、速やかに植え替えるようにしましょう。基本的には、移植は成功率が高くないため最終手段と考え、種まきの段階で均等にまくことを心がけるのが最善策です。

間引きしない栽培で収穫!食べ方レシピ3選

手間をかけずに愛情を込めて育てた春菊は、市販のものとは比べ物にならないほど、採れたての新鮮な香りとシャキシャキした食感が格別。

ここでは、収穫した春菊の魅力を存分に楽しめる、シンプルで美味しい食べ方と簡単なレシピを3つご紹介します。

1. 究極のシンプル!「春菊とツナのやみつきサラダ」

採れたての柔らかい葉だからこそ美味しい、生のまま食べるサラダです。春菊のほろ苦さとツナの旨味、ごま油の香りが絶妙にマッチします。

- 材料: 春菊(適量)、ツナ缶(1/2缶)、ごま油(大さじ1)、醤油(小さじ1)、白いりごま(少々)

- 作り方:

- 春菊はよく洗い、水気をしっかり切って、食べやすい長さに切ります。

- ボウルに春菊と油を切ったツナを入れます。

- ごま油と醤油を加えて全体をよく和え、最後にごまを振りかければ完成です。

2. 定番だけど奥深い「春菊の香りごま和え」

さっと茹でることでカサが減り、たくさんの量を食べられます。春菊の香りを活かす定番の和食です。

- 材料: 春菊(1束分)、醤油(大さじ1)、砂糖(小さじ2)、すりごま(大さじ2)

- 作り方:

- 鍋に湯を沸かし、塩(分量外)を少々入れ、春菊を茎の方から入れて30秒ほど茹でます。

- 冷水にとって冷まし、水気を固く絞ってから3~4cmの長さに切ります。

- ボウルに醤油、砂糖、すりごまを入れてよく混ぜ合わせ、そこに水気を絞った春菊を加えて和えれば出来上がりです。

3. 意外な組み合わせ!「春菊とベーコンの卵炒め」

春菊は炒め物にも最適です。ベーコンの塩気と卵のまろやかさが、春菊の風味を引き立てます。

- 材料: 春菊(1/2束分)、ベーコン(2枚)、卵(1個)、塩・こしょう(少々)、サラダ油(適量)

- 作り方:

- 春菊は4~5cmの長さに、ベーコンは1cm幅に切ります。卵は溶きほぐしておきます。

- フライパンに油を熱し、ベーコンを炒めます。

- ベーコンに焼き色がついたら春菊を加えてさっと炒め合わせ、塩・こしょうで味を調えます。

- 溶き卵を回し入れ、全体を大きく混ぜて卵が半熟状になったら火を止めます。

まとめ:春菊の間引きしない栽培法

本記事の内容をまとめます。

- 春菊の栽培は初心者でも手軽に始められる魅力的な家庭菜園である

- 間引きしない栽培は手間を省けるが過密状態への注意が必要となる

- 成功の鍵は栽培を始める前の種まき時期の選択と土作りにある

- 春菊は乾燥に非常に弱いため発芽までの水やり管理が最も重要である

- 発芽するまでは土の表面を絶対に乾かさないようにする

- 種まきは点まきやすじまきで最初から適切な間隔をあけるのがコツ

- 株と株の間隔は10cmから15cm程度が理想的な目安

- 本葉が4~5枚に増えた頃と収穫を開始した後に追肥を行う

- 秋まき栽培は霜対策を施せば真冬でも収穫を継続できる

- 春まき栽培は気温が上がりトウ立ちする前に早めに収穫を終える

- 生育不良の主な原因は日照不足・栄養不足・水の過不足が多い

- 密集による病気や徒長は「収穫兼間引き」で積極的に対策する

- 栽培環境の風通しを良くすることがあらゆるトラブル防止の基本

- 収穫した新鮮な春菊はサラダやおひたし、炒め物など多彩に楽しめる

- 間引きしない方法でも要点を押さえて管理すれば豊かな収穫が期待できる