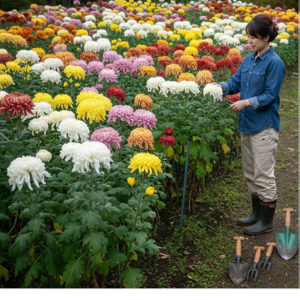

秋の庭を彩る代表的な花、菊。その美しい姿をご自宅の庭で楽しみたいと考え、地植えで育てたいと考える方も多いのではないでしょうか。

この記事では、菊の特徴と主な種類から、地植えで育てるメリット・デメリットまで詳しく解説。

地植えに最適の時期と植えてはいけない場所の選定、成功に欠かせない用具や用土の選び方、元気な苗木や挿し穂の選び方にも触れていきます。日々の管理においては、水やりや日当たりのポイントと肥料と追肥のやり方が鍵。

また、避けて通れない病害虫の発生への対策や、花が終わった後のケアと翌年も楽しむ方法まで、地植えでの菊栽培に関するあらゆる情報を網羅。

本記事の内容

- 菊の地植えに適した準備とは

- 植え付けから開花までの具体的な管理

- 病害虫対策と季節ごとのお手入れのコツ

- 花後の手入れと翌年も花を咲かせる秘訣

菊の地植えでの育て方その基本と準備

菊(キク)の特徴と主な種類を紹介

菊は、中国を原産とするキク科キク属の多年草。奈良時代に日本へ伝わったとされ、古くから観賞用や薬用として親しまれてきました。

日照時間が短くなると開花する「短日植物」であり、主に秋に見頃を迎えます。寒さに強く丈夫な性質を持つため、ガーデニング初心者にも育てやすい植物の一つ。

菊には非常に多くの種類があり、花の大きさや形、咲き方によって様々に分類されます。代表的な分類を以下に示します。

| 分類 | 特徴 | 主な用途 |

| 大菊 | 花の直径が18cm以上になる豪華な菊。厚物、管物などの咲き方がある。 | 品評会、展示会 |

| 中菊 | 花の直径が9cm~18cmの菊。江戸菊や嵯峨菊などの古典菊も含まれる。 | 切り花、生け花 |

| 小菊 | 花の直径が9cm未満の小さな菊。丈夫で育てやすく、花数が多い。 | 仏花、花壇、盆栽 |

| 洋菊 | 欧米で品種改良された菊の総称。スプレー菊やポットマムなどがある。 | アレンジメント、花束 |

| 食用菊 | 刺身のつまやおひたしなどで食べられる専用の品種。 | 料理 |

このように、一口に菊といってもその種類は多岐にわたります。

コンテストに出品されるような大輪の「大菊」、古くから日本各地で独自の発展を遂げた「古典菊」、切り花として人気の「スプレー菊」、そして料理を彩る「食用菊」など、目的に合わせて品種を選ぶ楽しみがあるのも菊の大きな魅力です。

菊を地植えで育てるメリット・デメリット

菊を地植えで栽培することには、鉢植えにはない利点がある一方で、注意すべき点も存在します。両方を理解した上で、ご自身の環境に合った栽培方法を選ぶことが大切です。

地植えのメリット

地植えの最大のメリットは、根を広く深く張れるため、植物が大きく健やかに育ちやすい点にあります。根が広がるスペースに制限がないため、水分や養分を効率よく吸収でき、水やりの頻度も鉢植えに比べて少なくて済みます。

特に夏場の水切れの心配が軽減されるのは大きな利点。

また、一度植え付ければ、植え替えの手間がほとんどかかりません。数年に一度、株が混み合ってきた際に株分けをする程度で、毎年植え替える必要がないため、管理が比較的楽になります。

いわゆる「植えっぱなし」でもある程度育ちますが、美しい花を咲かせるためには適切なお手入れが必要です。

地植えのデメリット

一方で、デメリットも存在します。菊は品種によって非常に繁殖力が強く、地下茎やこぼれ種で意図しない場所にまで広がってしまうことも。庭の管理が行き届かなくなると、他の植物の生育を妨げる原因にもなりかねません。

また、一度病害虫が発生すると、周囲の株にも広がりやすいというリスクがあります。土壌の水はけが悪い場所では根腐れを起こしやすく、同じ場所で何年も栽培を続けると連作障害が発生する可能性も高まります。

そのため、植える場所の選定や土壌改良が非常に重要。移動ができないため、台風などの悪天候時に保護しにくい点も考慮しておく必要があります。

菊の地植え時期と植えてはいけない場所

菊の地植えを成功させるためには、植え付けのタイミングと場所選びが極めて重要です。適切な時期と環境を整えることで、その後の生育が格段に良くなります。

地植えのベストタイミング

菊の苗を植え付けるのに最も適した時期は、春の4月下旬から6月にかけて。この時期は気候が安定しており、苗が根付きやすく、夏に向けて順調に成長できます。秋に開花する品種であれば、この時期に植え付けるのが一般的です。

また、株分けや植え替えを行う場合も、同じく春が適期となります。秋にも9月中旬から10月にかけて植え付けが可能ですが、冬が来る前に十分に根を張らせる必要があるため、早めに行うのが良いでしょう。

植えてはいけない場所と注意点

いくら丈夫な菊でも、環境が合わない場所ではうまく育ちません。以下のような場所は避けるようにしてください。

- 日当たりと風通しが悪い場所: 菊は日光を好む植物。日照時間が不足すると、茎がひょろひょろと伸びてしまい(徒長)、花付きも悪くなります。

また、風通しが悪いと湿度が高まり、うどんこ病などの病気が発生しやすくなるため注意が必要です。 - 水はけの悪い場所: 菊は過湿を嫌います。常に土がジメジメしているような場所では、根が呼吸できずに根腐れを起こしてしまいます。

水はけが悪い場合は、土を盛り上げて畝を作る(高畝にする)、腐葉土やパーライトを混ぜ込むなどの土壌改良が不可欠です。 - 繁殖力が強すぎて困る場所: 前述の通り、菊は地下茎で広がる性質があります。庭の中心部や他の大切な植物の近くに植えると、あっという間に広がって手に負えなくなる可能性があります。

広がりを制御したい場合は、ブロックやレンガで囲ったり、畑の隅などある程度隔離された場所に植えることをお勧めします。

地植えに必要な用具・用土の選び方

菊の地植えを始めるにあたり、適切な用具と土壌の準備は欠かせません。これらを事前にしっかりと整えておくことで、植え付け作業がスムーズに進み、菊の健全な生育を助けます。

準備する主な用具

特別な道具は必要ありませんが、以下の基本的な園芸用具を揃えておくと便利。

- スコップ・シャベル: 植え穴を掘ったり、土壌改良のために土を耕したりする際に使用します。

- 熊手: 土をならしたり、肥料を混ぜ込んだりするのに役立ちます。

- ジョウロ: 植え付け後の水やりに必要。

- 園芸用ハサミ: 摘芯や切り戻し、収穫の際に使います。

- 支柱・ビニタイ: 背が高くなる品種を育てる場合に、茎が倒れないように支えるために用意します。

用土の選び方と土壌改良

菊は、水はけと水もち、そして肥料もちの良い、やや弱酸性の土壌を好みます。日本の多くの庭土は酸性に傾いているため、まずは土壌の酸度調整から始めると良いでしょう。

- 酸度調整: 植え付けの2週間ほど前に、苦土石灰を1平方メートルあたり100g程度まき、土とよく混ぜ合わせます。これにより、土壌が中和され、菊が育ちやすい環境になります。

- 土壌改良: 植え付けの1週間前になったら、堆肥や腐葉土を1平方メートルあたり2~3kg(バケツ2~3杯分)と、元肥となる緩効性化成肥料を規定量混ぜ込み、深さ20~30cmまでよく耕します。

堆肥や腐葉土は、土をふかふかにして通気性や保水性を高める効果があります。 - 水はけの改善: もし庭の水はけが悪い場合は、土を周囲より10~15cm高く盛り上げて「高畝(たかうね)」を作ってから植え付けると、根腐れのリスクを大幅に減らすことが可能。

市販の「草花用培養土」や「菊専用の土」を既存の庭土に混ぜ込むのも、手軽で効果的な方法です。

苗木や挿し穂の選び方と準備のコツ

良い花を咲かせるためには、スタート地点である苗選びが非常に大切。元気で健康な苗を選ぶことで、その後の栽培がずっと楽になります。また、自分で挿し穂から育てる場合は、その準備にもいくつかのコツがあります。

良い苗の選び方

園芸店やホームセンターで苗を購入する際は、以下のポイントをチェックしましょう。

- 茎が太く、しっかりしているか: 茎がひょろひょろと細長いものは避け、がっしりと丈夫なものを選びます。

- 葉の色が濃く、生き生きしているか: 葉の色が薄かったり、黄色くなっていたりするものは栄養不足の可能性があります。また、葉の裏まで見て、病気や害虫がいないかしっかり確認してください。

- 株元がぐらつかないか: ポットを持ってみて、株元がしっかりしているものを選びましょう。ぐらつくものは根の張りが弱い可能性があります。

- 節と節の間が詰まっているか: 節間が間延びしているものは、日光不足の環境で育った「徒長苗」の可能性があり、あまり丈夫ではありません。

これらの点を総合的に判断し、最も健康状態の良い苗を選ぶことが成功への近道です。

挿し穂の準備のコツ

菊は「挿し芽(挿し木)」で簡単に増やすことができます。5月から6月頃、元気な新芽を使って挿し穂を作りましょう。

- 挿し穂の採取: 新芽の先端を7~8cmほどの長さで切り取ります。

- 水揚げ: 下の方の葉を3枚ほど取り除き、切り口をカッターナイフなどで斜めに切り直します。その後、コップなどに入れた水に1~2時間ほど浸けて、しっかりと水を吸わせます(水揚げ)。

- 挿し床の準備: 清潔な挿し木用土やバーミキュライトなどをポリポットに入れ、十分に湿らせておきます。

- 挿し芽: 水揚げが終わった挿し穂を、用意した土に挿します。

挿し芽の後は、直射日光の当たらない明るい日陰で、土が乾かないように管理します。2~3週間ほどで発根し、新しい苗として育てることが可能です。

菊の植え付け手順と株元の管理のポイント

適切な準備が整ったら、いよいよ苗の植え付け。正しい手順で植え付け、その後の株元を適切に管理することが、菊を元気に育てるための重要なポイントとなります。

植え付けの具体的な手順

- 植え穴を掘る: 事前に土壌改良した場所に、苗のポットより一回り大きい植え穴を掘ります。複数の株を植える場合は、株と株の間隔を20~40cm程度空けてください。株間を十分に確保することで、風通しが良くなり病気を防ぎます。

- 苗を取り出す: 苗をポリポットからそっと取り出します。根がびっしりと回っている(根詰まりしている)場合は、根鉢の底を少しだけ手でほぐしてあげると、新しい土に根が伸びやすくなります。

- 植え付け: 苗を植え穴の中央に置き、ポットに植わっていた土の表面と庭の地面の高さが同じになるように調整します。高さが決まったら、周囲に土を戻し、株元を軽く手で押さえて安定させます。

- 水やり: 植え付けが終わったら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えます。これは、根と土を密着させるための重要な作業です。

株元の管理と支柱立て

植え付け後の管理も大切です。特に株元の環境は、病害虫の発生に大きく影響します。

- マルチング: 株元にワラやバークチップなどを敷く「マルチング」を施すと、雨による泥はねを防ぎ、病気の予防に効果的です。また、夏の乾燥防止や冬の防寒対策にもなります。

- 支柱立て: 大菊など、草丈が高くなる品種は、成長に合わせて支柱を立ててあげましょう。茎が風で折れたり、花の重みで倒れたりするのを防ぎます。植え付けの際に一緒に立てておくと、後から根を傷つける心配がありません。

植え付け後1週間ほどは、苗が新しい環境に慣れるまで、特に乾燥に注意して水やりを管理してください。

菊の地植えでの育て方実践と手入れ

水やり・日当たりなど栽培環境のコツ

菊を健康に育て、美しい花をたくさん咲かせるためには、日々の基本的な管理、特に水やりと日照の条件を整えることが不可欠。地植えならではのポイントを押さえて、最適な栽培環境を作りましょう。

水やりの基本

地植えの場合、一度根付いてしまえば、鉢植えほど頻繁な水やりは必要ありません。基本的には、地面が乾いてからたっぷりと与えるのが原則です。

- 通常期: 降雨だけで十分な場合が多く、水やりは不要です。

- 乾燥が続く時期: 夏場など、何日も雨が降らずに土がカラカラに乾いているときは、朝か夕方の涼しい時間帯に、株元にたっぷりと水を与えます。

- 植え付け直後: 苗が新しい土に根付くまでの1~2週間は、土の表面が乾かないように注意深く水やりをしてください。

真夏の昼間に水やりをすると、水が熱湯のようになり根を傷める原因となるため、避けるのが賢明です。過湿は根腐れを招くため、「乾いたらやる」というメリハリが大切です。

日当たりと風通し

菊は日光が大好きな植物です。美しい花を咲かせるためには、十分な日照時間が欠かせません。

- 日当たり: 1日を通してよく日が当たる場所が理想的です。最低でも半日以上は直射日光が当たる場所を選んでください。

日照不足になると、茎が弱々しく伸びる「徒長」を起こし、花付きが悪くなるだけでなく、病気にもかかりやすくなります。 - 風通し: 日当たりと同じくらい重要なのが風通し。株が密集しすぎたり、葉が茂りすぎたりすると、株元の湿度が高くなり、うどんこ病や灰色かび病などの原因となります。

株間を適切に空け、適宜古い下葉を取り除くなどして、風が通り抜ける環境を維持することが病気予防の鍵となります。

また、菊は短日植物なので、夜間に街灯などの光が当たると開花時期がずれることがあります。可能であれば、夜は暗くなる場所で育てることが望ましいです。

肥料と追肥のやり方と施肥時期

菊は肥料を好む植物で、「菊作りは肥料作り」と言われるほど、適切な施肥が生育に大きく影響します。多すぎても少なすぎても良くないため、タイミングと量を守ることが大切です。

元肥(もとごえ)

まず、植え付け時に「元肥」として、ゆっくりと効果が持続する緩効性化成肥料を土に混ぜ込んでおきます。これは、菊が成長していくための基礎的な栄養となります。

前述の通り、堆肥や腐葉土と一緒に植え付けの1週間前に施しておくのが理想的です。

追肥(ついひ)

生育が進むにつれて、元肥だけでは栄養が不足してきます。そのため、成長に合わせて「追肥」を行い、栄養を補給する必要があります。

- タイミング: 春に芽が伸び始めてから、つぼみが見え始める9月上旬頃までが追肥の期間。頻度は、月に1回程度が目安となります。

- 肥料の種類: 追肥にも緩効性化成肥料を使います。株元にパラパラとまき、軽く土と混ぜ合わせるようにします。液体肥料を併用するのも効果的で、その場合は週に1回程度、水やりの代わりに与えます。

液体肥料は即効性があるため、生育が悪いと感じたときに使うと良いでしょう。 - 夏の施肥に関する注意点: 気温が30℃を超える真夏は、菊の生育が一時的に鈍ります。この時期に肥料を多く与えすぎると、根が肥料分を吸収しきれずに「肥料焼け」を起こし、かえって株を傷める原因となります。

夏の間は、追肥を控えるか、ごく少量にするのが安全です。

肥料の三大要素であるチッソ(N)・リン酸(P)・カリ(K)のうち、リン酸は花付きを良くする効果があるため、開花が近づいてきたらリン酸が多めに含まれた肥料を選ぶと、より美しい花を楽しむことができます。

摘芯・切り戻しの方法とその効果

菊の花をたくさん、そしてバランス良く咲かせるためには、「摘芯(てきしん)」や「切り戻し」といった剪定作業が欠かせません。これらの作業は、植物の成長をコントロールし、理想の草姿に整えるための重要なテクニックです。

摘芯(摘心)の効果と方法

摘芯とは、茎の先端にある芽(成長点)を摘み取る作業のこと。頂点の芽を摘むことで、その下にある脇芽の成長が促され、枝数が増えて結果的にたくさんの花を咲かせることができます。

- 1回目の摘芯: 苗が10~15cm程度に成長し、根付いたことを確認したら行います。茎の先端を指先でやさしく摘み取ります。

- 2回目以降の摘芯: 1回目の摘芯から伸びてきた脇芽に、葉が5~6枚ついたら、同様にその先端を摘み取ります。この作業を繰り返すことで、枝がどんどん分岐し、こんもりとした丸い株姿に仕立てることが可能。

最後の摘芯は、開花の約2ヶ月半前までには終えるようにしましょう。これ以降に摘芯を行うと、花芽がつくのが遅れたり、花が咲かなくなったりする可能性があります。

切り戻しの目的

切り戻しは、伸びすぎた茎や花が終わった後の茎をバッサリと切り詰める作業です。

- 生育途中の切り戻し: 5月末から6月にかけて、茎が伸びすぎてバランスが悪くなった場合に行います。

草丈の半分から3分の1程度の高さで切り戻すことで、株全体の高さを抑え、低い位置から再び脇芽を出させてコンパクトにまとめることができます。 - 花後の切り戻し: 全ての花が終わったら、株の蒸れを防ぎ、来年に向けて株の体力を温存させるために切り戻しを行います。地面から10~15cmほどの高さを残して、全ての茎を切り取ります。

これにより、株元に日光が当たりやすくなり、冬至芽(とうじめ)と呼ばれる新しい芽の発生を促します。

これらの作業は、菊を美しく健康に保つために非常に効果的です。

病害虫(アブラムシ等)の発生への対策

菊は比較的丈夫な植物ですが、いくつかの病害虫が発生しやすい傾向にあります。特に高温多湿の環境では注意が必要です。早期発見と適切な対策で、被害を最小限に食い止めましょう。

注意すべき主な病気

- うどんこ病: 葉の表面に、うどん粉をまぶしたように白いカビが生える病気。日当たりや風通しが悪いと発生しやすくなります。

- 白さび病・黒さび病: 葉の裏に白いイボ状のものや、黒い斑点が発生します。伝染力が強いのが特徴。

- 灰色かび病: 花やつぼみ、茎に灰色のカビが生え、腐敗します。長雨が続く時期に発生しやすいです。

これらの病気を予防するためには、まず日当たりと風通しの良い環境を保つことが第一。株間を十分に空け、茂りすぎた葉を取り除き、株元の湿度を下げることが重要です。

また、雨の泥はねを防ぐためのマルチングも効果的。病気が発生してしまった場合は、被害が広がらないように、症状が出た部分をすぐに取り除き、専用の殺菌剤を散布します。

注意すべき主な害虫

- アブラムシ: 新芽や若い葉に群生し、植物の汁を吸って生育を阻害します。ウイルス病を媒介することもあるため、見つけ次第駆除が必要です。

- ハダニ: 葉の裏に寄生し、汁を吸います。被害が進むと葉の色がかすれたように白っぽくなります。高温乾燥の時期に発生しやすい害虫です。

- キクスイカミキリ: 茎の中に幼虫が侵入し、内部を食害します。茎の先端が萎れて垂れ下がるのが特徴的な被害症状です。

害虫対策も、まずは予防が肝心です。こまめに株の様子を観察し、特に葉の裏側をチェックする習慣をつけましょう。アブラムシなどを発見したら、数が少ないうちはテープで取り除いたり、水で洗い流したりすることもできます。

大量に発生した場合は、専用の殺虫剤を使用します。同じ薬剤を使い続けると害虫に抵抗性がつくことがあるため、いくつかの種類の薬剤を交互に使うとより効果的です。

季節ごとの生育・管理のポイント

菊の栽培は一年を通して続きます。それぞれの季節に合わせた適切な管理を行うことで、毎年美しい花を楽しむことができます。

春(3月~5月)

春は菊の成長が最も活発になる時期。

- 植え付け・株分け: 4月下旬から6月は、新しい苗の植え付けや、大きくなった株の株分けに最適な時期です。

- 追肥: 生育が旺盛になるため、月に1回程度の追肥を開始します。

- 摘芯: 苗が10~15cmに育ったら、1回目の摘芯を行い、脇芽の発生を促します。

夏(6月~8月)

梅雨と猛暑を乗り切るための管理が重要になります。

- 摘芯・切り戻し: 6月中に最後の摘芯を終えます。伸びすぎた株は切り戻して草丈を調整します。

- 病害虫対策: 高温多湿により病害虫が発生しやすくなるため、予防と早期発見に努めます。風通しを良くするために、混み合った下葉を取り除きましょう。

- 水やり: 土が乾燥しやすいため、水切れに注意します。特に晴天が続く日は、朝か夕方の涼しい時間帯に水やりをします。

- 施肥: 真夏は生育が鈍るため、肥料は控えます。

秋(9月~11月)

いよいよ開花のシーズンです。

- 追肥: つぼみがつき始めたら、花を咲かせるためのエネルギーとして、リン酸分の多い肥料を与えると効果的です。

- 支柱の確認: 花の重みで茎が倒れないよう、支柱がしっかりと効いているか確認し、必要であれば補強します。

- 開花: 種類によって開花時期は異なりますが、10月から11月にかけて見頃を迎えます。咲き終わった花はこまめに摘み取る(花がら摘み)と、見た目が良いだけでなく、株の消耗を防げます。

冬(12月~2月)

来シーズンに向けて株を休ませ、準備をする時期です。

- 花後の切り戻し: 全ての花が終わったら、株元から10~15cmの高さを残して茎を切り戻します。

- 冬越し: 耐寒性はありますが、厳しい霜や凍結から株元を守るために、腐葉土や敷きワラでマルチングを施します。

- 水やり: 生育が止まるため、水やりはほとんど必要ありません。土が完全に乾いているときに、晴れた日の午前中に少量与える程度で十分です。

花が終わった後のケアと翌年も楽しむ方法

菊の花を存分に楽しんだ後、適切なお手入れをしてあげることで、株の体力を回復させ、翌年も元気に花を咲かせる準備をすることができます。花後のケアは、来シーズンの成功を左右する重要な作業です。

花がら摘みと切り戻し

まず、咲き終わってしぼんだ花(花がら)は、こまめに摘み取ります。花がらを放置しておくと、種を作るために株の養分が使われてしまい、体力を消耗させる原因となります。

また、見た目が悪いだけでなく、病気の発生源になることもあるため、早めに取り除くのが賢明です。

全ての開花が終わったら、本格的な冬が来る前に「切り戻し」を行います。前述の通り、地面から10~15cm程度の高さを残して、全ての茎をハサミで切り取ります。

この作業により、株元の風通しと日当たりが良くなり、春に芽吹く新しい芽(冬至芽)の生育を助けます。

お礼肥と冬越しの準備

切り戻しが終わったら、「お礼肥(おれいごえ)」として、緩効性肥料を株元に少量施します。これは、花を咲かせるために消耗した株の体力を回復させ、来年の成長に備えるためのもの。

その後、冬越しの準備に入ります。菊は耐寒性があるため屋外での冬越しが可能ですが、厳しい寒さや霜から株を守るために、切り戻した株元に腐葉土やワラなどを厚めに敷いてマルチングを施します。

これにより、地面の凍結を防ぎ、根を保護することができます。冬場の水やりは、土が完全に乾いたときに、暖かい日の午前中に行う程度で十分。過湿は根腐れの原因になるため、控えめに管理してください。

春になり、株元から新しい芽がたくさん出てきたら、元気なものを数本残して間引くと、一本一本が丈夫に育ちます。また、2~3年に一度は株分けを兼ねて植え替えを行うと、株が若返り、花付きが良くなります。

菊の地植えでの育て方のまとめ

この記事で解説した、地植えで菊を上手に育てるための重要なポイントを以下にまとめます。

- 菊は日当たりと風通しの良い場所を好む

- 水はけの悪い場所は高畝にするなど土壌改良が必須である

- 植え付けの適期は春の4月下旬から6月である

- 植え付け前に苦土石灰や堆肥で土作りをしておく

- 苗は茎が太く葉の色が濃い健康なものを選ぶこと

- 株間は20~40cm空けて風通しを確保する

- 地植えの水やりは基本的に不要だが乾燥時はたっぷりとが基本

- 肥料は元肥に加え、生育期に月1回の追肥を行う

- 真夏の追肥は根を傷めるため控える

- 枝数を増やすために摘芯を数回繰り返す

- 最後の摘芯は開花の2ヶ月半前までに終える

- 花が終わったら株元から10~15cmで切り戻す

- うどんこ病やアブラムシは予防と早期発見が大切

- 冬越しには株元へのマルチングが効果的

- 2~3年に一度は株分けを兼ねて植え替えを行う