大きな果実と爽やかな香りが魅力の晩白柚(バンペイユ)ですが、自宅での栽培は難しいと思っていませんか?

晩白柚とはどのような果物なのか、その基本から、自宅(園芸・果樹)向きの晩白柚の栽培方法まで、この記事で詳しく解説します。

適切な苗木の選び方、植え付けの適期、そして成功の鍵を握る土や日当たり・場所選びのポイントを押さえれば、家庭でも美味しい晩白柚を育てることが可能。

栽培の流れとスケジュールを把握し、剪定のタイミングや、温度・耐寒性・病害虫管理のコツを学ぶことで、栽培に関する不安を解消します。

さらに、収穫後の美味しい食べ方や楽しみ方までご紹介するので、栽培のモチベーションも高まるでしょう。

本記事の内容

- 晩白柚を家庭で育てるための準備と環境づくり

- 植え付けから収穫までの具体的な年間作業と管理方法

- 初心者が陥りがちな失敗の原因とその具体的な対策

- より大きく美味しい果実を育てるための専門的な栽培のコツ

晩白柚(バンペイユ)の育て方の基本:準備と植え付け

晩白柚(バンペイユ)の基本情報

晩白柚は、その大きさが最大の特徴である柑橘類。ブンタン(ザボン)の一品種であり、大きいものでは直径25cm、重さ2kgを超えることもあり、「世界最大の柑橘類」として知られています。

原産地はマレー半島周辺とされ、日本では熊本県八代市の特産品として有名です。

果皮は鮮やかな黄色で厚みがあり、その下には白い綿状のアルベド層が広がります。果肉は白っぽく、シャリシャリとした独特の食感が楽しめます。

味わいは、酸味が穏やかで上品な甘さがあり、さっぱりとしているため、多くの人に好まれる風味。他の柑橘類と比較して果汁は少なめですが、樹上で完熟させたものは特に甘みが強くなります。

また、保存性が高いのも魅力の一つ。冷暗所で保管すれば1ヶ月以上日持ちするため、観賞用として飾った後にゆっくりと味わうこともできます。

皮は砂糖漬け(ピール)やマーマレードに、ワタの部分も加工して食べられるなど、果実を余すことなく活用できる点も、他の柑橘類にはない特徴と言えるでしょう。

自宅(園芸・果樹)向きの晩白柚とは

自宅で晩白柚の栽培を楽しむためには、まずその特性を理解することが大切。晩白柚は常緑性の高木で、最終的には地植えで2mから4mほどの高さに成長します。そのため、ある程度のスペースが必要になります。

家庭園芸で栽培する場合、最も考慮すべき点の一つが受粉。晩白柚は「自家不和合性」という性質が強く、自分の花粉だけでは実がつきにくい特性を持っています。

そのため、安定して実をつけさせるには、受粉樹となる別の柑橘類を近くに植えることが推奨されます。受粉樹としては、甘夏や日向夏、八朔などが適しています。

もし1本だけで育てる場合は、人工授粉を試みることで結実率を高めることが可能です。

また、耐寒性も重要なポイント。晩白柚はレモンと同程度の耐寒性で、冬期の最低気温が-5℃を下回る地域での露地栽培は難しいとされています。

関東以南の温暖な地域であれば地植えが可能ですが、それ以外の寒い地域では、冬場に室内に取り込める鉢植えでの栽培が向いています。

このように、自宅の環境や管理できるスペース、他の果樹の有無などを考慮して、栽培方法を選択することが、家庭での晩白柚栽培を成功させる鍵となります。

木苗・ポット苗・1年生苗木の選び方

晩白柚の栽培を始めるにあたり、最初のステップとなるのが苗木選び。良い苗木を選ぶことが、その後の生育を大きく左右します。一般的に、園芸店や通販サイトでは、接ぎ木された苗木が販売されています。

種から育てることも可能ですが、結実までに10年以上かかる上に、親と同じ品質の果実になるとは限らないため、早く確実に収穫を目指すなら接ぎ木苗が最適。

苗木を選ぶ際の具体的なチェックポイントは以下の通りです。

1. 接ぎ木部分の状態

苗木の根元近くにある接ぎ木部分が、しっかりと癒合しているかを確認します。接ぎ木テープが巻かれている場合もありますが、その周辺が腫れていたり、ぐらついたりしていないかを見ることが大切です。

2. 幹と枝の健康状態

幹が太く、しっかりとしているものを選びます。枝は全体的にバランスよく伸びており、病害虫の被害が見られないものが理想。葉の色が濃く、ツヤがあるものは健康な証拠。

特に、カイガラムシやハダニが付着していないか、葉の裏までよく観察しましょう。

3. 根の状態

ポット苗の場合、ポットの底穴から健康的な白い根が少し見えている状態が理想的。根が黒ずんでいたり、ポット内で根がぎっしりと詰まりすぎている(根詰まり)状態のものは避けた方が無難です。

1年生苗はまだ若く、価格も手頃ですが、植え付け後の管理に少し手間がかかります。一方、2年生苗は樹勢が強く、初心者でも育てやすいためおすすめ。どちらを選ぶかは、ご自身の園芸経験や予算に合わせて決めると良いでしょう。

苗木到着後の管理や注文時の注意点

通信販売などで苗木を注文した場合、到着後の適切な管理がその後の生育に大きく影響します。輸送によるストレスを最小限に抑え、スムーズに新しい環境に慣れさせるためのポイントを解説します。

まず、苗木が届いたらすぐに開封し、植物の状態を確認してください。葉が萎れていたり、土が極端に乾いていたりする場合は、すぐに水を与えます。ただし、与えすぎは根腐れの原因になるため、土の湿り具合を確認しながら調整することが肝心。

長旅で弱っている可能性があるため、到着後すぐに直射日光の当たる場所や風の強い場所に置くのは避け、まずは半日陰の穏やかな場所で1週間ほど休ませて環境に慣らさせましょう。これを「養生」と呼びます。

注文時の注意点としては、信頼できる販売元を選ぶことが最も重要です。商品説明をよく読み、苗木の年数、サイズ、接ぎ木苗であるかどうかなどを確認します。

また、配送時期も考慮しましょう。晩白柚の植え付け適期は春(3月~4月)なので、その時期に合わせて届くように注文するのが理想的です。

万が一、届いた苗木に折れや明らかな病害虫の被害など、問題があった場合に備え、返品・交換のポリシーを事前に確認しておくことも忘れないでください。到着時の苗木の状態を写真に撮っておくと、問い合わせの際にスムーズです。

鉢植え・地植えの植え付けの適期

晩白柚の苗木を手に入れたら、次はいよいよ植え付け。植え付けは、その後の木の成長を決定づける重要な作業となります。

植え付けの適期

晩白柚の植え付けに最も適した時期は、本格的に暖かくなる前の3月下旬から4月中旬。この時期は、木が休眠から覚めて成長を始めるタイミングであり、根が新しい土に馴染みやすくなります。

暖地であれば秋(9月~10月)の植え付けも可能ですが、冬の寒さが厳しい地域では、根が十分に張る前に冬を迎えてしまうリスクがあるため、春の植え付けが最も安全です。

地植えの方法

- 場所選び: 日当たりと水はけが良く、冬の冷たい北風が直接当たらない場所を選びます。

- 植え穴: 直径、深さともに50cm程度の穴を掘ります。掘り上げた土に、堆肥や腐葉土を3割ほど混ぜ込み、土壌を改良しておきます。

- 植え付け: 苗木の根鉢を崩さないようにポットから取り出し、植え穴の中央に置きます。接ぎ木部分が地面に埋まらないように、少し高めに植えるのがポイント。

- 水やり: 植え付け後は、水をたっぷりと与えます。根の周りの隙間をなくすように、水が引いたらもう一度与えるくらいが目安です。

- 支柱: 木が風で揺さぶられて根が傷まないように、支柱を立てて固定します。

鉢植えの方法

- 鉢の選択: 最初は7号から8号(直径21cm~24cm)程度の鉢が適しています。将来の植え替えを考え、大きすぎる鉢は避けましょう。

- 用土: 市販の果樹用培養土を使用するのが最も手軽です。自分で配合する場合は、赤玉土(小粒)7、腐葉土3の割合で混ぜたものが基本となります。

- 植え付け: 鉢底に鉢底石を敷き、用土を鉢の3分の1ほど入れます。苗木を中央に配置し、根鉢の周りに用土を足していきます。地植え同様、接ぎ木部分は土に埋めないように注意してください。

- 水やり: 鉢底から水が流れ出るまで、たっぷりと水を与えます。

土や日当たり・場所選び

晩白柚を健康に育て、美味しい果実を収穫するためには、生育環境を整えることが非常に重要です。特に「土」「日当たり」「場所」の3つの要素が鍵となります。

土壌の条件

晩白柚は、水はけが良く、かつ適度な保水性を持つ肥沃な土壌を好みます。地植えの場合、粘土質で水はけが悪い土壌では、根腐れを起こしやすくなります。植え付け前に腐葉土や堆肥を十分にすき込み、土をふかふかに改良しておくことが大切。

鉢植えの場合は、前述の通り、市販の果樹用培養土を利用するのが最も簡単で確実。水はけを重視しつつも、水持ちの良い土を選ぶことで、水やりの管理が楽になります。

日当たりの重要性

晩白柚は日光を非常に好む果樹です。日照時間が不足すると、光合成が十分に行えず、木の成長が遅れたり、花つきや実つきが悪くなったりします。また、果実の糖度も上がりにくくなります。

年間を通して、できるだけ長時間、直射日光が当たる場所を選んでください。少なくとも半日以上は日が当たる場所が理想的。特に、果実が肥大する夏から秋にかけての日照は、品質を大きく左右します。

場所選びのポイント

場所選びでは、日当たりに加えて「風」を考慮する必要があります。晩白柚は冬の冷たい北風が苦手です。強い寒風にさらされると、葉が傷んだり、樹勢が弱ったりする原因となります。

建物の南側や、風を遮るものがある場所が栽培適地です。また、果実が非常に大きくなるため、台風などの強風で実が落ちてしまうリスクもあります。風当たりの弱い場所を選ぶことで、収穫期まで果実を保護しやすくなります。

これらの条件を満たす場所を見つけることが、晩白柚栽培の成功への第一歩と言えるでしょう。

晩白柚(バンペイユ)の育て方実践編:年間管理と栽培のコツ

晩白柚栽培の流れとスケジュール

晩白柚の栽培を成功させるには、年間を通した作業の流れを把握しておくことが大切。季節ごとに行うべき主な管理作業を理解し、計画的に進めましょう。

| 時期 | 主な作業内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 春 (3月~5月) | 植え付け、春肥、剪定、人工授粉 | 1年で最も重要な作業が集中する時期。新芽や花の動きをよく観察します。 |

| 夏 (6月~8月) | 夏肥、摘果、水やり、病害虫対策 | 果実が急速に肥大する時期。水切れに注意し、適切な数に実を調整します。 |

| 秋 (9月~11月) | 秋肥、支柱の確認 | 果実の成熟期。台風シーズンでもあるため、枝が折れないよう対策が必要です。 |

| 冬 (12月~2月) | 収穫、寒肥、寒さ対策 | 収穫の喜びを味わう時期。木が休眠している間に、来年に向けた準備をします。 |

春の管理 (3月~5月)

3月~4月は植え付けの適期です。3月上旬には、1年間の成長の元となる「春肥」を与えます。4月下旬から5月にかけて花が咲き始めるので、結実率を高めるために人工授粉を行うと効果的。

夏の管理 (6月~8月)

6月になると、幼果の肥大を助ける「夏肥」を与えます。この時期、多くの実が自然に落ちる「生理落果」がありますが、その後も実が多すぎる場合は、葉の数に対して適切な量になるよう「摘果」を行います。

梅雨明け後は乾燥しやすいため、特に鉢植えは水切れに注意が必要です。

秋の管理 (9月~11月)

9月には果実のさらなる肥大を促す「秋肥」を施します。果実が重くなるため、枝が折れないように支柱で支えるなどの対策が重要になります。

冬の管理 (12月~2月)

12月頃から収穫が始まります。収穫後、または2月頃に、木の体力を回復させ、土壌を豊かにするための「寒肥」として有機質肥料を与えます。寒い地域では、株元にマルチングを施すなどの防寒対策も行いましょう。

水やり・肥料の種類と与え方

晩白柚の健全な成長と美味しい果実のためには、適切な水やりと施肥が欠かせません。木の成長段階や季節に応じた管理が求められます。

水やりの基本

- 地植えの場合: 植え付け直後と、夏場に長期間雨が降らず土が乾燥している時以外は、基本的に水やりの必要はありません。自然の降雨に任せましょう。

- 鉢植えの場合: 土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。特に、成長期である春から夏にかけては水分の要求量が増えるため、水切れさせないよう注意が必要です。

逆に、冬場は成長が緩やかになるため、水やりの頻度を控えめにし、土が乾いてから2~3日後くらいに与えるようにします。水の与えすぎは根腐れの原因となるため、「乾いたらたっぷり」のメリハリを意識することが大切です。

肥料の与え方(施肥)

肥料は、木の成長と果実の品質を支える重要な栄養源。年間を通して、適切な時期に適切な種類の肥料を与える「追肥」を行います。

- 春肥(3月上旬): 新芽や花の成長をサポートするための肥料です。有機質肥料や、チッソ・リンサン・カリがバランスよく配合された化成肥料を与えます。

- 夏肥(6月上旬): 果実の初期肥大を助けるための肥料です。速効性のある化成肥料が適しています。

- 秋肥(9月上旬): 果実をさらに大きく、美味しくするための肥料です。これも速効性の化成肥料が良いでしょう。

- 寒肥(12月~2月): 収穫後の木に感謝を込めて与えるお礼肥です。来年の成長に備えて、ゆっくりと効果が表れる有機質肥料(堆肥や油かすなど)を、根が傷つかないように木の周囲に溝を掘って施します。

肥料の量は、木の大きさや樹齢によって調整します。肥料を与えすぎると、葉ばかりが茂って実つきが悪くなることがあるため、最初は少量から始め、木の様子を見ながら加減していくと良いでしょう。

剪定のタイミングと方法

晩白柚の剪定は、木の大きさを管理し、日当たりや風通しを良くすることで、病害虫の発生を防ぎ、果実の品質を向上させるために行う重要な作業です。

剪定の最適なタイミング

剪定の適期は、木が休眠している冬の終わりから、新芽が動き出す前の2月下旬から3月。この時期に剪定を行うことで、木への負担を最小限に抑えることができます。

花が咲いた後や、夏以降に強い剪定を行うと、来年実がなるはずの枝まで切り落としてしまう可能性があるため、避けるのが基本です。ただし、枯れ枝や病気の枝は、見つけ次第いつでも取り除いて問題ありません。

剪定の基本的な方法

剪定の目的は、不要な枝を取り除き、残した枝に栄養を集中させること。以下の種類の枝を優先的に切り落とします。

- 枯れ枝・病気の枝: 他の健康な部分に影響が及ぶ前に取り除きます。

- 内向きに伸びる枝(内向枝): 樹の内部への日当たりと風通しを悪くします。

- 下向きに垂れ下がった枝(下垂枝): 良い果実がなりにくい傾向があります。

- 他の枝と交差している枝(交差枝): 互いに擦れて傷つき、病気の原因になります。

- 勢いよく真上に伸びる枝(徒長枝): 養分を多く消費しますが、花や実をつけにくい性質があります。

剪定を行う際は、枝の付け根から切り取るようにします。中途半端に枝を残すと、そこから不要な芽が多数出てきてしまい、樹形が乱れる原因となります。

全体のバランスを見ながら、木の内側まで光が入るように枝を間引く「間引き剪定」が基本。最初はどこを切れば良いか迷うかもしれませんが、まずは不要な枝を取り除くことから始めてみましょう。

温度・耐寒性・病害虫管理のコツ

晩白柚を健康に育てるためには、生育に適した温度を保ち、病害虫から守ることが不可欠です。特に、日本の気候では冬の寒さと、暖かくなると発生する病害虫への対策が重要になります。

温度管理と耐寒性

晩白柚の生育適温は15℃~25℃程度。耐寒性は柑橘類の中ではやや弱い部類に入り、レモンと同程度とされています。冬期の最低気温が-3℃から-5℃を下回ると、木が凍害を受けて枯れてしまう可能性があります。

そのため、関東以南の比較的温暖な沿岸部などでは地植えが可能ですが、内陸部や寒冷地での栽培は鉢植えが推奨されます。

地植えの場合の冬越し対策としては、株元に敷き藁やバークチップを厚く敷く「マルチング」が効果的。これにより、地面の凍結を防ぎ、根を寒さから守ります。

幼木のうちは特に寒さに弱いため、不織布や寒冷紗で木全体を覆ってあげると、より安全に冬を越すことができます。

主な病害虫と対策

晩白柚には、他の柑橘類と同様にいくつかの病害虫が発生することがあります。早期発見と早期対策が被害を最小限に抑える鍵です。

- アブラムシ: 春先の新芽に発生しやすい害虫です。見つけ次第、手で取り除くか、数が多ければ殺虫剤を散布します。

- ハダニ: 高温乾燥期に葉の裏に発生し、葉の養分を吸います。葉の色がかすれたように白っぽくなるのが特徴です。定期的に葉の裏に水をかける「葉水」が予防になります。

- カイガラムシ: 枝や幹に付着し、樹液を吸います。成虫は硬い殻に覆われているため薬剤が効きにくいので、幼虫が発生する時期に薬剤を散布するか、歯ブラシなどでこすり落とします。

- アゲハチョウの幼虫: 葉を食害します。特徴的な見た目をしているので見つけやすく、見つけ次第捕殺するのが最も効果的です。

- ハモグリバエ(エカキムシ): 幼虫が葉の内部に潜り込み、白い筋状の食害痕を残します。被害を受けた葉は取り除きます。

日頃から木の様子をよく観察し、風通しを良くする剪定を行うことが、病害虫の発生しにくい環境を作ることにつながります。

結実の条件と人工授粉のポイント

晩白柚の栽培で最も楽しみなのが、大きな果実の収穫です。しかし、花が咲いても必ず実がつくわけではありません。安定して結実させるためには、いくつかの条件とコツがあります。

結実の重要な条件

晩白柚が実をつけるための最も重要な条件は「受粉」です。前述の通り、晩白柚は自家不和合性が強いため、一本の木だけでは受粉が成立しにくく、実がなりにくい性質を持っています。この問題を解決する方法は主に二つ。

- 受粉樹を植える: 最も確実な方法は、開花時期が重なる他の柑橘類(甘夏、八朔、日向夏など)を受粉樹として近くに植えること。ミツバチなどの昆虫が花粉を運んでくれることで、自然に受粉が行われ、結実率が大幅に向上します。

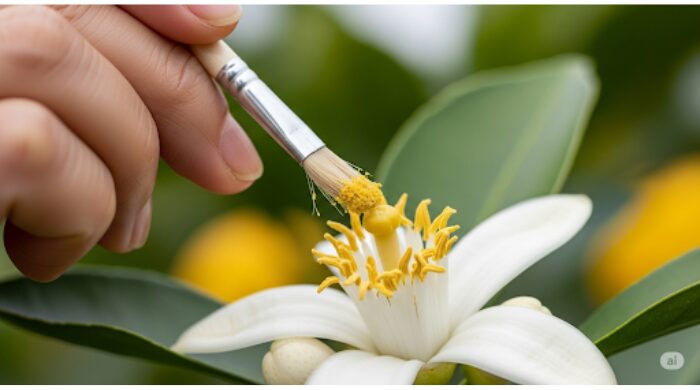

- 人工授粉を行う: 受粉樹を植えるスペースがない場合や、より確実に実をつけさせたい場合は、人工授粉が非常に有効です。

人工授粉の具体的な方法とポイント

人工授粉は、人の手で雄しべの花粉を雌しべの先端(柱頭)につけてあげる作業です。

- タイミング: 花が咲き始めてから満開になるまでの、よく晴れた風のない日の午前中に行うのが最も効果的です。

- 方法: まず、受粉樹の花から花粉を採取します。柔らかい筆や綿棒、あるいは耳かきの梵天(ぼんてん)のようなもので雄しべを優しくなでて花粉を付けます。

次に、その花粉を晩白柚の花の雌しべの先端に、同じように優しくつけていきます。 - ポイント: 雌しべの先端が少し湿っていて、花粉がつきやすい状態の時に行うのが成功のコツ。一つの花だけでなく、複数の花にまんべんなく行うことで、結実の確率を高めることができます。

この一手間をかけることで、収穫への期待が大きく膨らみます。

初心者が失敗しやすい原因と対処法

一生懸命育てているのに晩白柚の実がならない、あるいは小さなうちに落ちてしまう、といった悩みは初心者が直面しやすい問題です。その原因は一つではなく、複数の要因が関係していることがよくあります。

主な原因とそれぞれの対処法

- 受粉ができていない: これが最も多い原因。前述の通り、受粉樹がない、または人工授粉をしていない場合、結実が難しくなります。

- 対処法: 来シーズンに向けて受粉樹を植えるか、開花期に人工授粉を徹底して行いましょう。

- 対処法: 来シーズンに向けて受粉樹を植えるか、開花期に人工授粉を徹底して行いましょう。

- 木の年齢が若い: 植え付けてから数年間は、木がまだ成熟していないため、花が咲いても実をつける体力がない場合があります。一般的に、結実し始めるまでには2年から5年ほどかかります。

- 対処法: 木が十分に成長するまで、焦らずに水やりや施肥などの基本的な管理を続けて体力をつけさせることが大切です。

- 対処法: 木が十分に成長するまで、焦らずに水やりや施肥などの基本的な管理を続けて体力をつけさせることが大切です。

- 栄養不足または過多: 肥料が不足していると、実を育てるための養分が足りずに落果してしまいます。逆に、チッソ成分の多い肥料を与えすぎると、葉や枝ばかりが茂り、花つきや実つきが悪くなる「木ボケ」という状態になります。

- 対処法: 年間の施肥スケジュールに沿って、バランスの取れた肥料を適量与えることが重要です。特に、実を育てるためにはリンサンやカリを多く含む肥料を意識すると良いでしょう。

- 対処法: 年間の施肥スケジュールに沿って、バランスの取れた肥料を適量与えることが重要です。特に、実を育てるためにはリンサンやカリを多く含む肥料を意識すると良いでしょう。

- 日照不足・水切れ: 日当たりが悪い場所では、光合成が不十分で栄養を作れず、実を維持できません。また、夏の果実肥大期に水切れを起こすと、木が自身の身を守るために実を落としてしまうことがあります。

- 対処法: できるだけ日当たりの良い場所に植えるか、鉢植えの場合は移動させます。夏の水やりは、土の乾き具合をこまめにチェックし、特に鉢植えでは水切れさせないように管理します。

これらの原因を見直し、適切な管理を行うことで、結実へとつながる可能性が高まります。

収穫・食べ方・楽しみ方

丹精込めて育てた晩白柚が大きく育ったら、いよいよ収穫です。収穫のタイミングや、その後の美味しい食べ方、さまざまな楽しみ方を知ることで、栽培の喜びはさらに大きなものになります。

収穫のタイミング

晩白柚の収穫時期は、12月下旬から2月頃。果皮全体がきれいな黄色に色づいた頃が収穫の目安となります。

収穫後すぐは酸味が強い場合があるため、収穫してから1ヶ月ほど冷暗所で追熟させることで、酸味が抜け、甘みが増してまろやかな味わいになります。

部屋に置いておくと、爽やかな良い香りが広がるので、食べるまでの期間も楽しむことができます。

美味しい食べ方

晩白柚の厚い皮は、手でむくのは困難です。まず、ヘタの部分と底の部分を包丁で切り落とします。次に、スイカを切るように、縦に8等分から10等分くらいの深さ1cmほどの切り込みを入れます。

その切り込みから、手で皮を剥がしていくと、きれいに剥くことができます。中の薄皮(じょうのう膜)も厚いので、一房ずつ剥いて果肉だけを取り出して食べます。シャリっとした食感と、上品な甘みと香りを存分に味わってください。

さまざまな楽しみ方

晩白柚は生で食べるだけでなく、さまざまな活用法があります。

- 皮の活用: 厚い皮は、砂糖漬け(ピール)やマーマレード、ジャムに加工すると美味しくいただけます。白いワタの部分も苦みが少ないため、一緒に調理できます。

- お風呂に浮かべて: 柚子湯のように、皮をお風呂に浮かべると、その爽やかな香りでリラックス効果が期待できます。熊本県八代市の温泉では「ばんぺい湯」として親しまれています。

- 観賞用として: その大きさと美しい黄色から、縁起物として床の間や玄関に飾る家庭もあります。お正月の飾りとしても人気です。

まとめ:成功へ導く晩白柚の育て方

この記事では、晩白柚の育て方について、準備から収穫、楽しみ方までを網羅的に解説してきました。最後に、栽培を成功させるための重要なポイントをまとめます。

- 晩白柚は世界最大の柑橘類で、上品な甘さと爽やかな香りが特徴である

- 栽培成功の第一歩は、日当たりと水はけの良い場所を選ぶこと

- 冬の寒風が苦手なため、風当たりの弱い場所が適している

- 苗木は、幹が太く健康な接ぎ木苗を選ぶのがおすすめ

- 植え付けの適期は、新芽が動き出す前の3月下旬から4月中旬

- 自家不和合性が強いため、甘夏などの受粉樹を植えるか人工授粉が必要

- 地植えの水やりは基本的に不要だが、鉢植えは土が乾いたらたっぷり与える

- 肥料は春・夏・秋・冬と、木の成長に合わせて年4回与えるのが基本

- 剪定は冬の終わりに行い、樹の内部まで日差しが入るように不要な枝を取り除く

- 耐寒性は-3℃程度までなので、寒い地域では鉢植え栽培や防寒対策が必須

- アブラムシやカイガラムシなどの病害虫は早期発見・早期駆除が重要

- 実がならない主な原因は、受粉不足、若木、栄養バランスの乱れ、日照不足

- 収穫は12月下旬から2月頃、黄色く色づいたらが目安

- 収穫後に追熟させることで、甘みが増し、より美味しくなる

- 果肉だけでなく、厚い皮もピールやマーマレードに加工して楽しめる