自宅のベランダや庭先で、手軽に家庭菜園を始めてみたいと考えている方は多いです。中でもみかんの鉢植え栽培は、省スペースで楽しめるため大変な人気。

失敗や後悔をしないためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

この記事では、鉢植えのメリットから、栽培に必要な環境や日当たり、おすすめの鉢のサイズと土の選び方、さらには成功を左右する苗木の選び方や具体的な植え付けの手順まで、基本を丁寧に解説します。

また、日々の管理に欠かせない水やりと肥料の与え方、美味しい実をならせるための剪定や主枝づくりのコツ、さらには注意すべき病気と害虫の駆除・予防方法、デリケートな冬場の管理ポイント、そして待ちに待った収穫の時期と方法まで、網羅的にご紹介。

この記事を読めば、初心者の方でも安心して、美味しいみかんの収穫を目指せます。

本記事の内容

- 鉢植えみかん栽培を始めるための基本的な準備と知識

- 植え付けから収穫までの年間を通した具体的な手入れ方法

- 病害虫や冬越しなど、栽培中のトラブルへの対処法

- より美味しく、たくさんの実を収穫するための応用テクニック

失敗しない鉢植えみかんの育て方-基本と準備

鉢植えのメリットと庭植えとの違い

みかんの栽培方法には、庭や畑に直接植える「庭植え(地植え)」と、鉢で育てる「鉢植え」の2種類があります。特に初心者の方や栽培スペースが限られている場合には、鉢植えから始めるのがおすすめ。

鉢植え栽培の最大のメリットは、その手軽さと管理のしやすさ。まず、ベランダや玄関先など、限られたスペースでも栽培を始められる点が挙げられます。また、鉢を移動できるため、季節や天候に応じて最適な場所に動かすことが可能。

例えば、夏は日当たりの良い場所へ、台風の時期は軒下へ、冬は寒さを避けて室内へ、といった柔軟な対応ができます。これにより、病気の発生を抑えたり、寒さによるダメージを防いだりすることが容易になります。

一方で、庭植えは一度植えると移動ができないため、最初の場所選びが非常に重要です。日当たりや風通し、水はけなどを十分に考慮する必要があります。

その代わり、根を広く張ることができるため、水やりや肥料管理の手間が鉢植えに比べて少なく、樹も大きく育ち、収穫量も多く見込めるという利点があります。

ただし、鉢植えには注意点も存在します。鉢の中は土の量が限られているため、庭植えに比べて乾燥しやすく、水やりの頻度が高くなります。また、数年に一度は根詰まりを防ぐための植え替え作業が必要です。

これらの手間はかかりますが、樹の大きさをコントロールしやすく、コンパクトに育てられるという側面もあります。言ってしまえば、自分のライフスタイルや住環境に合わせて栽培方法を選べるのが、みかん栽培の魅力の一つです。

ベランダや室内で育てるために必要な環境

みかんの木を健やかに育て、美味しい実を収穫するためには、適切な環境を整えることが不可欠。特に日当たりは、みかんの生育と果実の糖度に直接影響を与える最も重要な要素の一つと考えられます。

みかんは日光を非常に好む植物であり、年間を通して日当たりの良い場所での管理が理想。具体的には、1日に最低でも6時間以上は直射日光が当たる場所を選びましょう。

ベランダで育てる場合は、南向きのベランダが最適。東向きや西向きのベランダでも栽培は可能ですが、日照時間が短くなる分、生育が緩やかになる可能性があります。

また、日当たりと合わせて考慮したいのが風通し。風通しが悪いと、湿気がこもりやすくなり、病気や害虫が発生する原因となります。

特に、葉が密集してくると内側の風通しが悪くなるため、後述する剪定を適切に行い、株全体に風が通るようにしてあげることが大切です。

冬場の管理も重要なポイントです。みかん(特に温州みかん)はある程度の耐寒性があり、マイナス5℃程度まで耐えられるとされていますが、寒風や霜に直接当たると葉が傷んだり、樹が弱ったりする原因になります。

そのため、冬期に気温が氷点下になる地域では、鉢植えのメリットを活かし、寒さが厳しい夜間だけでも室内に取り込むか、軒下などの霜が直接当たらない場所に移動させると安心です.

室内で管理する場合も、暖房の風が直接当たらない、日当たりの良い窓際などに置くのが良いでしょう。

おすすめの鉢のサイズと土の選び方

みかんの鉢植え栽培を成功させるためには、根が快適に成長できる環境、つまり適切な鉢と土を選ぶことが基本となります。これらがみかんの木の健康状態を左右し、ひいては実つきにも影響を与えます。

鉢の選び方

まず鉢のサイズですが、購入した苗木の根鉢(ポットに入っている根と土の部分)よりも一回りから二回り大きいものを選ぶのが一般的。

最初から大きすぎる鉢に植えると、土の量に対して根の量が少なく、水やりの際に土が過湿になりやすくなり、根腐れの原因となることがあります。

1年生や2年生の若い苗木であれば、直径24cm程度の8号鉢からスタートするのがおすすめ。その後、木の成長に合わせて2~3年に一度、一回りずつ大きな鉢へ植え替えていきます。

鉢の材質は、通気性と排水性に優れたテラコッタ(素焼き鉢)や、軽くて扱いやすいプラスチック製のスリット鉢などが向いています。

特にスリット鉢は、鉢底だけでなく側面にもスリット(切れ込み)が入っており、根が鉢の中でぐるぐると巻いてしまう「根巻き(サークリング)」現象を防ぎ、健全な根の成長を促す効果が期待できます。

培養土・土の選び方

みかんは、水はけが良く、かつ適度な保水性のある土壌を好みます。自分で土を配合する場合は、赤玉土(小粒)を主体に、腐葉土や鹿沼土などを混ぜて作ります。一般的な配合の目安は、「赤玉土6:腐葉土3:鹿沼土1」の割合。

しかし、初心者の方にとっては土の配合は少し難しく感じられるかもしれません。その場合は、市販されている「果樹用培養土」や「柑橘用培養土」を利用するのが最も手軽で確実。

これらの専用培養土は、みかんの生育に必要な成分がバランス良く配合されており、水はけや通気性も考慮されているため、袋から出してそのまま使用できます。

もし野菜用培養土などを使う場合は、鹿沼土や軽石などを1~2割ほど混ぜて、水はけを良くしてあげると良いでしょう。植え付けの際には、鉢底に鉢底石を敷くことで、さらに排水性を高めることができます。

苗木の選び方とおすすめの品種比較

美味しいみかんを収穫するための第一歩は、健康で質の良い苗木を選ぶことから始まります。また、数ある品種の中から、自分の好みや栽培環境に合ったものを選ぶことも楽しみの一つです。

良い苗木の選び方

園芸店やホームセンターで苗木を選ぶ際には、以下の点をチェックしましょう。

- 接ぎ木部分を確認する: 販売されている苗木のほとんどは「接ぎ木苗」。台木(根の部分)と穂木(地上部)をつないだ部分が、こぶのように少し膨らんでいます。この接ぎ木部分がしっかりとくっついていて、ぐらつきがないかを確認します。

- 幹や枝がしっかりしている: 幹が太く、まっすぐに伸びているものが理想。枝に適度な数があり、全体的にバランスが取れている苗を選びましょう。

- 葉の色が濃く、ツヤがある: 葉の色が濃い緑色で、病害虫の被害や変色がないものが健康な証拠。葉にハリとツヤがあるかどうかも確認してください。

- 根の状態: ポットの底の穴から、白く健康的な根が少し見えている状態が理想的です。根が黒ずんでいたり、ポットの中で根がぎゅうぎゅうに詰まりすぎているものは避けた方が良いでしょう。

おすすめの品種

みかん(温州みかん)は、収穫時期によって「極早生(ごくわせ)」「早生(わせ)」「中生(なかて)」「晩生(おくて)」に大別されます。家庭での鉢植え栽培では、比較的コンパクトに育ち、寒さが本格化する前に収穫できる早生品種が特に人気。

| 品種系統 | 代表的な品種 | 収穫時期の目安 | 特徴 |

| 極早生 | 日南1号、ゆら早生 | 9月下旬~10月 | 酸味があり爽やかな味わい。比較的樹がコンパクトに育ちやすい。 |

| 早生 | 宮川早生、興津早生 | 10月下旬~11月 | 甘みと酸味のバランスが良い。家庭栽培で最も人気があり、育てやすい。 |

| 中生 | 南柑20号、向山 | 11月下旬~12月 | 糖度が高く、濃厚な味わい。じょうのう膜(薄皮)がやや厚め。 |

| 晩生 | 青島温州 | 12月下旬~ | 甘みが強く、貯蔵性に優れる。樹が大きくなる傾向がある。 |

初心者の方には、育てやすく毎年安定して実がなりやすい「宮川早生」が特におすすめ。自分の住んでいる地域の気候や、好みの味、収穫したい時期などを考慮して、最適な品種を選んでみてください。

植え付け手順と適切な植え替え時期

苗木を手に入れたら、いよいよ鉢への植え付け。正しい手順で植え付けることで、その後の根の活着と成長がスムーズになります。また、鉢植え栽培では定期的な植え替えが不可欠です。

植え付けの手順

みかんの植え付けに適した時期は、本格的な成長が始まる前の3月~4月頃。以下の手順で丁寧に行いましょう。

- 準備: 苗木より一回り大きい鉢、鉢底ネット、鉢底石、果樹用培養土を用意します。

- 鉢の準備: 鉢の底穴に鉢底ネットを敷き、その上に鉢底石を鉢の底が見えなくなる程度(2~3cm)まで入れます。

- 土を入れる: 培養土を鉢の3分の1程度まで入れます。

- 苗木の準備: 苗木をポットから優しく取り出します。このとき、根鉢の周りが根で固まっている場合は、手で軽くほぐしてあげます。ただし、根を傷つけすぎないように注意してください。

- 植え付け: 鉢の中心に苗木を置き、接ぎ木部分が鉢の縁よりも少し高くなるように位置を調整します。接ぎ木部分を土に埋めてしまうと、そこから根が出てしまい、本来の台木の特性が失われる可能性があるため、必ず地上に出すことが重要です。

- 土の追加と水やり: 苗木の位置が決まったら、隙間に培養土を足していきます。棒などで軽くつつきながら、根の間に土がしっかりと入るようにします。土を入れ終わったら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えます。

- 支柱を立てる: 植え付け直後は不安定なため、支柱を立てて苗木を軽く固定すると、風で倒れるのを防げます。

植え替え時期と根詰まり対策

鉢植えでみかんを育てていると、2~3年もすれば鉢の中が根でいっぱいになる「根詰まり」を起こします。根詰まりすると、土の中の酸素が不足し、水の吸収も悪くなるため、生育が衰えたり、葉が黄色くなったりする原因となります。

このため、2~3年に1回の頻度で植え替えを行う必要があります。植え替えの適期も、植え付けと同じく3月~4月頃です。

植え替えの手順は、基本的には植え付けと同じ。鉢から木を抜き、古い土を3分の1程度落とし、傷んだ根や長すぎる根を切り詰めます。そして、一回り大きな新しい鉢に、新しい培養土で植え直します。

もしこれ以上鉢を大きくしたくない場合は、根を整理した後に同じ鉢に植え直すことも可能です。この定期的な植え替えが、鉢植えみかんを長く健康に育てるための鍵となります。

鉢植えみかんの育て方のコツ-実践編

水やりと肥料・追肥の与え方

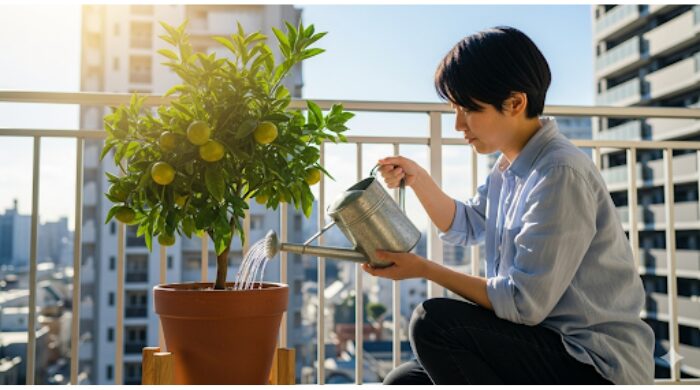

みかんの鉢植え栽培において、日々の水やりと適切な時期の施肥は、木の健康を維持し、美味しい果実を育てるための基本中の基本。季節や木の成長段階に合わせて、過不足なく管理することが求められます。

水やりのコツ

鉢植えは庭植えと比べて土が乾燥しやすいため、水やりは非常に重要な作業です。水やりの基本は、「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」こと。

- 春・秋: 生育期にあたり、水の吸収も活発になります。土の表面が乾いているのを確認してから、1~2日に1回程度を目安に水やりをします。

- 夏: 気温が高く、土の乾燥が最も早い季節。水切れを起こすと葉がしおれたり、実の成長に影響が出たりするため、基本的には毎日水やりが必要です。朝の涼しい時間帯に与えるのが理想的です。

- 冬: 木の成長が緩やかになる休眠期に入るため、水の必要量も減ります。土の表面が乾いてから2~3日後、つまり乾燥気味に管理するのがコツです。過湿は根腐れの原因になるため注意しましょう。

特に、花が咲いてから実が大きくなる時期(5月~8月頃)は、木が多くの水分を必要とします。この時期に水切れさせないように気をつけることが、果実を大きく育てるポイント。

肥料・追肥の与え方

みかんは肥料を好む植物で、「肥料食い」とも言われます。美味しい実をたくさん収穫するためには、適切な時期に適切な量の肥料を与えることが大切。肥料は年に3回、以下のタイミングで与えるのが基本です。

- 春肥(元肥): 3月頃に与えます。これから始まる1年の成長と開花・結実のためのエネルギー源となります。ゆっくりと効果が持続する有機質肥料や緩効性の化成肥料が適しています。

- 夏肥(追肥): 6月頃に与えます。実が大きくなる時期の栄養を補給し、夏の暑さで木が弱るのを防ぐ目的があります。

- 秋肥(お礼肥): 9月~10月頃に与えます。果実の収穫で消耗した木の体力を回復させ、翌年の花芽形成を助けるための重要な肥料です。

肥料は、市販の「かんきつ・果樹用」の固形肥料を使用すると便利。製品の指示に従い、鉢の縁に沿って数か所に分けて置き肥します。

木の生育状態が悪い場合は、これらの固形肥料に加えて、即効性のある液体肥料を2週間に1回程度、水やり代わりに与えるのも効果的。

ただし、窒素分が多い肥料を秋以降に与えすぎると、果実の味が落ちる原因になることがあるため注意が必要です。

剪定・主枝づくりのコツと摘果・花芽管理

みかんの鉢植え栽培で、質の良い実を毎年安定して収穫するためには、「剪定」と「摘果」という2つの重要な作業が欠かせません。これらは、木の形を整え、栄養を効率的に実に集中させるために行います。

剪定・主枝づくりのコツと時期

剪定の主な目的は、木の形を整えて風通しと日当たりを良くし、病害虫の発生を防ぐこと。また、不要な枝を取り除くことで、栄養が大切な枝に行き渡るようになります。

剪定の適期は、木の活動が緩やかな2月下旬から3月頃。この時期に行うべき剪定のポイントは以下の通りです。

- 不要な枝の除去: 枯れ枝、内側に向かって伸びる枝、他の枝と交差している枝、真上に勢いよく伸びる徒長枝(とちょうし)などを、枝の付け根から切り取ります。

- 込み合った部分の間引き: 枝が密集している部分は、風通しと日当たりを改善するために、数本を残して間引きます。樹の内側まで光が入るようにするのが目安です。

- 結果枝の管理: みかんの実は、主に前年の春に伸びた短い枝(春枝)の先につきます。このため、全ての枝の先端を切り詰めてしまうと、その年の収穫量が激減してしまいます。

剪定では、この結果母枝(けっかぼし)となる短い枝をなるべく残すように意識することが大切。逆に、前年に実をつけた枝は、翌年は実がなりにくいため、3分の1程度切り戻しても構いません。

鉢植えの場合、木を大きくしすぎないように、主枝となる枝を2~3本決め、それ以外の枝を整理していく「開心自然形」という仕立て方が一般的です。

摘果や花芽管理でたくさん収穫する方法

摘果とは、つきすぎた実を若いうちに間引く作業のこと。これを怠ると、実が多すぎて一つ一つが小さくなったり、木が栄養を使い果たして翌年に全く実がならなくなったりする「隔年結果(かくねんけっか)」という現象が起こりやすくなります。

摘果の適期は、実の大きさが直径2~3cmになる7月~8月頃です。温州みかんの場合、葉25~30枚あたり果実1個が目安とされていますが、鉢植えでは「1枝に1~2個」と覚えると分かりやすいでしょう。

傷のある実や形の悪い実、上向きについている実などを優先的に摘み取ります。この作業はもったいないと感じるかもしれませんが、残した実を大きく美味しく育て、来年も収穫を楽しむための重要な一手間です。

病気と害虫の駆除・予防方法

みかんを大切に育てていても、病気や害虫の被害に遭うことがあります。早期発見と適切な対策が、被害を最小限に食い止める鍵です。日頃から葉の裏や枝をよく観察する習慣をつけましょう。

みかんに多い病気と対策

風通しが悪く、湿度が高い環境では病気が発生しやすくなります。

- そうか病: 葉や果実に、いぼ状のザラザラとしたかさぶたのような病斑が現れます。特に春先の雨が多い時期に発生しやすいです。

対策としては、まず日当たりと風通しを良くするために適切な剪定を行うことが基本です。被害を受けた葉や果実は見つけ次第取り除き、拡大を防ぎます。 - 黒点病: 果実の表面に、黒い小さな斑点が多数現れる病気。見た目は悪くなりますが、食味への影響は少ないとされています。枯れ枝が発生源となることが多いため、剪定時に枯れ枝をしっかりと取り除くことが予防につながります。

- 灰色かび病: 花や果実に灰色のカビが生える病気で、特に長雨が続く時期に発生しやすいです。被害部分を速やかに除去し、多湿を避けることが重要です。

みかんに多い害虫と対策

みかんには様々な害虫がつきますが、特に注意したいのは以下の害虫です。

- アブラムシ: 春先に新芽や若い葉に群生し、汁を吸って木を弱らせます。見つけたら、テープなどで取り除くか、数が多ければ専用の殺虫剤を散布します。牛乳をスプレーで吹きかけると窒息させる効果があるとも言われています。

- カイガラムシ: 枝や葉に張り付いて樹液を吸います。成虫は硬い殻で覆われているため薬剤が効きにくく、歯ブラシなどでこすり落とすのが最も確実な駆除方法です。

- ハダニ: 高温で乾燥した環境を好み、夏場に発生しやすい害虫です。葉の裏に寄生し、葉の色がかすれたように白っぽくなります。

非常に小さいため見つけにくいですが、定期的に葉の裏に霧吹きで水をかける「葉水」を行うことで、乾燥を防ぎ、ハダニの発生を予防する効果があります。 - アゲハチョウの幼虫: みかんの葉を好んで食べます。特徴的な見た目をしているため見つけやすく、発見次第、手で取り除きます。

これらの病害虫対策の基本は、木を健康に育てること。日当たりと風通しを確保し、適切な水やりと施肥を行うことで、病害虫に負けない強い木を育てましょう。

冬の管理ポイント

みかんは比較的寒さに強い果樹ですが、冬の厳しい寒さは木にとって大きなストレスとなります。特に鉢植えは、地面からの冷えが直接根に伝わりやすいため、庭植えよりも丁寧な防寒対策が必要です。

冬の基本的な管理

冬はみかんの木の生育が緩やかになる休眠期。この時期の管理のポイントは「乾燥気味」と「保温」です。

- 水やり: 前述の通り、冬は水の吸い上げが少なくなるため、水やりの回数を減らします。土の表面が乾いてから2~3日経ってから水を与える程度にし、過湿による根腐れを防ぎましょう。

- 置き場所: 日中はできるだけ日当たりの良い場所に置き、光合成をさせてあげます。ただし、冷たい北風が直接当たる場所は避けるのが賢明です。

室内移動と防寒対策

お住まいの地域の気候によって、必要な防寒対策は異なります。

- 温暖地(関東以西の平野部など): 最低気温がマイナスになっても数度程度で、霜が降りる日が少ない地域では、屋外での冬越しも可能。

ただし、強い霜や寒風が予想される日は、軒下に取り込んだり、不織布やビニールで鉢全体を覆ったりすると、葉や枝の傷みを防ぐことができます。 - 寒冷地(東北地方や山間部など): 最低気温がマイナス5℃を下回るような地域では、屋外での冬越しは困難です。11月下旬から12月上旬を目安に、室内に取り込んで管理するのが最も安全。

室内では、暖房の風が直接当たらない、日当たりの良い窓際に置きます。日中と夜間の温度差が激しいと木に負担がかかるため、その点も注意が必要です。

鉢植えのメリットは、このように冬場に安全な場所へ移動できること。地域の気候を考慮し、適切な対策を講じることで、木を無事に冬越しさせ、春からの新しい成長につなげることができます。

収穫の時期と方法、おいしく育てるコツ

丹精込めて育てたみかんが色づき始めると、収穫への期待が膨らみます。適切なタイミングで収穫し、ちょっとしたコツを実践することで、より美味しいみかんを味わうことができます。

収穫の時期と方法

みかんの収穫時期は品種によって異なりますが、一般的に果実全体がきれいなオレンジ色に染まった頃が目安。ヘタの周りまで緑色が抜け、果頂部(ヘタの反対側)から色づき始めます。

収穫する際は、手でもぎ取るのではなく、必ずハサミを使いましょう。果実のヘタの少し上で枝を切り、その後、ヘタのギリギリのところで枝をもう一度切り直します(二度切り)。

こうすることで、ヘタの軸が他の果実を傷つけるのを防ぎ、保存性が高まります。

樹になっている期間が長いほど甘みが増す傾向にありますが、収穫が遅すぎると果実の味がぼやけたり(ス上がり)、木が疲れて翌年の実つきに影響が出たりすることがあります。

そのため、多くの品種では年内(12月中)に収穫を終えるのが理想的です。

おいしく育てるコツと隔年結果の対策

より甘く、美味しいみかんを育てるためには、いくつかのポイントがあります。

- 日当たり: やはり最も重要なのは日当たり。果実にもしっかりと日光が当たるように、葉が茂りすぎている場合は軽く整理してあげましょう。

- 水管理: 収穫前の9月下旬頃から、水やりを少し控えめにして乾燥気味に管理すると、果実の水分が凝縮され、糖度が上がりやすくなると言われています。ただし、やりすぎると木が弱るので注意が必要です。

また、みかん栽培でよく聞かれるのが「隔年結果」。これは、実がたくさんなった年(表年)の翌年は、木が疲れてほとんど実がならない(裏年)という現象を繰り返す性質のこと。

この隔年結果を防ぐ最も効果的な対策が、夏場に行う「摘果」。前述の通り、実がつきすぎた年に思い切って実の数を減らしてあげることで、木の負担を軽減し、翌年以降も安定して収穫できるようになります。

美味しいみかんを毎年楽しむために、摘果は欠かせない作業と言えるでしょう。

よくある質問とトラブル事例

みかんの鉢植えを育てていると、予期せぬトラブルや疑問に直面することがあります。ここでは、初心者の方が特に陥りやすい5つの問題とその解決策をQ&A形式で解説します。

原因を正しく理解し、適切に対処することで、みかん栽培はもっと楽しくなります。

Q1. 花はたくさん咲くのに、実がなかなかつきません。

A1. 開花後に実がつかない、または小さな実がすぐに落ちてしまう原因はいくつか考えられます。

まず、植え付けてから2~3年以内の若い木の場合、まだ木自体の体力が十分でないため、花が咲いても実を育てるまでには至らないことがあります。

これは、木が実よりも自身の成長を優先している健全な証拠でもあります。焦らず木の充実を待つことが大切です。

また、木の栄養状態も大きく影響します。特に、開花から結実にかけての時期に水切れを起こしたり、肥料が不足していたりすると、木が実を維持する体力を失い、落果しやすくなります。

逆に、葉を茂らせる窒素成分が多すぎる肥料は、花つきや実つきを悪くする原因にもなります。実の成長に重要なリン酸やカリウムをバランス良く含んだ果樹用肥料を、適切な時期に与えるようにしましょう。

Q2. 葉が黄色くなって、ポロポロと落ちてしまいます。

A2. 葉が黄色くなるのは、みかんの木が発している何らかの不調のサイン。最も一般的な原因は「根詰まり」です。鉢の中で根がいっぱいになり、新しい根を伸ばすスペースがなくなると、水分や養分をうまく吸収できなくなります。

鉢の底の穴から根が見えていたり、土の表面が固くなっていたりする場合は、根詰まりの可能性が高いでしょう。2~3年に一度、春先に一回り大きな鉢へ植え替えることで解決できます。

次に考えられるのは、水の過不足。常に土が湿っている状態だと根が呼吸できずに腐ってしまい(根腐れ)、葉が黄色くなります。逆に、水切れを繰り返しても葉は黄色くなり落ちてしまいます。

土の表面が乾いたのを確認してから水やりをする、という基本を改めて徹底してみてください。その他、単純な肥料不足や、冬の寒さによる生理的な落葉も原因として考えられます。

Q3. 実はなるのですが、酸っぱくて甘くなりません。

A3. 実が甘くならない最大の原因は「日照不足」。みかんの糖度は、葉が光合成によって作り出す養分によって決まります。

そのため、1年を通してできるだけ長く直射日光が当たる場所で管理することが、甘いみかんを作るための絶対条件です。葉が茂りすぎて果実に光が当たらない場合は、軽く枝を整理してあげるのも効果があります。

また、肥料の与え方も影響します。特に収穫が近づく秋以降に、窒素成分の多い肥料を与えすぎると、果実の成熟が遅れ、酸味が抜けにくくなることがあります。秋肥は、木の体力を回復させるためのものと考え、与えすぎには注意が必要です。

さらに、収穫前の水管理もポイント。9月下旬頃から少し水やりを控えめにし、土を乾燥気味に保つことで、果実の水分が凝縮されて糖度が上がりやすくなると言われています。

Q4. 収穫前の実が、皮の表面でパックリと割れてしまいます。

A4. この現象は「裂果(れっか)」と呼ばれ、特に収穫前の秋雨の時期などに起こりやすいトラブル。主な原因は、土壌の水分量の急激な変化にあります。

夏場の乾燥した時期が続いた後に、台風や長雨で急にたくさんの水分を根が吸収すると、果実の内部の成長スピードに果皮の成長が追いつけず、ひび割れてしまうのです。

これを防ぐためには、日頃から土を極端に乾燥させないよう、水やりを安定して行うことが最も重要。また、鉢の土の表面を腐葉土やバークチップなどで覆う「マルチング」を施すと、土の急激な乾燥や過湿を防ぎ、裂果の予防に効果的です。

Q5. 枝に鋭いトゲが生えてきました。これは何でしょうか?

A5. みかんの枝にトゲが生えるのは、特に珍しいことではなく、病気ではありません。これは、カラタチなどの台木の影響や、木が若い時期に見られる一種の自己防衛本能のようなもの。

特に、勢いよく真上に伸びる徒長枝には、鋭く長いトゲが発生しやすくなります。

このトゲは、木が成熟して落ち着いてくると、自然と発生しにくくなる傾向があります。剪定や収穫作業の際に邪魔になったり、他の果実を傷つけたりする可能性がある場合は、付け根から切り取ってしまっても、木の生育に問題はありません。

ただし、全てのトゲを神経質に取り除く必要はなく、作業の妨げになる部分だけを処理すれば十分です。

まとめ:みかんの鉢植えでの育て方

この記事では、みかんの鉢植え栽培について、準備から収穫、年間の管理までを詳しく解説してきました。最後に内容を箇条書きにまとめます。

- 鉢植えみかんは初心者でも育てられる

- 庭植えに比べ移動が楽で、病害虫や寒さ対策がしやすい

- 日当たりと風通しの良い場所が栽培の絶対条件である

- 1日に6時間以上の日光を目安にする

- 鉢は8号(直径24cm)以上のサイズから始める

- 土は市販の果樹用培養土が手軽で確実だ

- 苗木は接ぎ木部分がしっかりした健康なものを選ぶ

- 初心者には育てやすい早生品種「宮川早生」がおすすめ

- 植え付けや植え替えの適期は3月~4月となる

- 水やりは「土の表面が乾いたらたっぷりと」が基本

- 肥料は春・夏・秋の年3回与える

- 剪定は2月下旬~3月に行い、風通しと日当たりを良くする

- 美味しい実を育てるため、7月~8月に摘果を行う

- 冬は寒冷地では室内に取り込むなど防寒対策が必要

- 収穫は果実全体がオレンジ色になってからハサミで行う